7·5事件十六周年:被抹黑的抗争与未竟的真相

2025年7月2日|阿斯娅(Asiye Uyghur), 特邀作者

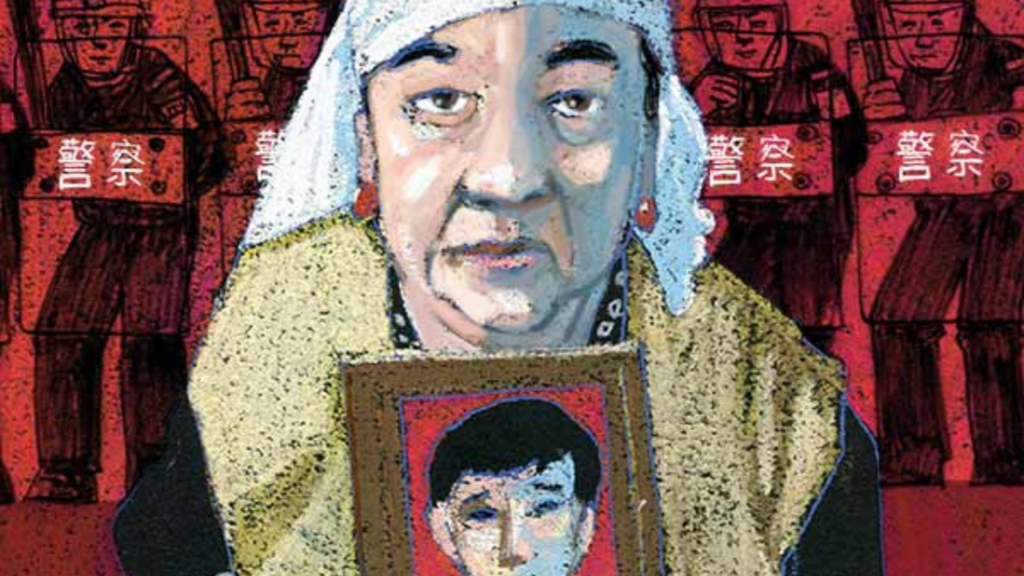

十六年前的7月5日,乌鲁木齐爆发了一场由维吾尔大学生发起的和平示威,他们走上人民广场,仅仅是为了抗议几天前在广东韶关发生的一起维吾尔工人被汉人暴力袭击并杀害的事件。这场静坐抗议本应是一场要求真相、争取尊严的行动,但最终却演变成了一场血腥的镇压,被中共政府定性为“打砸抢烧的恐怖暴乱”,成为维吾尔民族命运的重要转折点。

这场悲剧并不是孤立事件,而是中共政权对维吾尔人长期殖民统治与系统性压迫的一个集中爆发。自1949年以来,中共一直以民族区域自治制度为幌子,实际却通过强力的同化政策、资源剥夺与人口结构改造,逐步将维吾尔人边缘化为“二等公民”。而“7·5事件”之后,中共开始用更系统、更高压的手段,将维吾尔人的抗争彻底妖魔化为“三股势力”的活动:即分裂主义、恐怖主义和宗教极端主义。

维吾尔人族在自己的土地上为争取基本民族权利进行抗争,却被贴上“国家敌人”的标签。更讽刺的是,这种标签并非自7·5事件才开始,而是中共长期谋划、系统构建维吾尔人负面形象的结果。正如伊力哈木·土赫提在2009年3月接受法国记者采访时所指出的那样,维吾尔人已经被彻底污名化,这种污名来自政府主导的舆论与教育系统。他强调,真正的解决之道在于赋予维吾尔人真正的自治权,而不是靠高压镇压来“维护稳定”。

中共政府并未听取这样的理性呼吁,而是选择用“集中营”、高科技监控、语言文化压制等方式系统性地改造乃至消灭维吾尔人的民族认同。这一转变从7·5事件后中共当局的种种做法可见一斑。7月7日,新疆党委书记王乐泉公开发表讲话,将事件定性为“敌对势力蓄意策划”,同时将参与抗议的年轻学生称为“被煽动者”,并提出要对他们进行“再教育”——这正是日后维吾尔人被大规模关押进再教育营的逻辑基础。

这也让人清楚看到,中共并不是要解决民族矛盾,而是要通过掩盖矛盾、抹去民族差异的方式“解决”民族问题。从2014年起,“中华民族一体化”成为官方民族政策核心理念,而所谓的“第二代民族政策理论”,则试图取消民族自治、消解民族身份,将一切非汉族文化纳入“中华文化”的统一框架。这种逻辑下,维吾尔人的语言、信仰、风俗乃至历史记忆都被视为“障碍”,必须被清除。

7·5事件之后,中国国务院于当年9月发表的《新疆的发展与进步》白皮书,完全回避了民众抗议的根本原因,反而强调“东突势力”对国家稳定的威胁,进一步为自身失败的民族政策洗地。这份白皮书并未提及韶关事件,也未提及维吾尔民族群体的诉求,只是在重复“稳定压倒一切”的老调。

当维吾尔人提出合法权益时,中共给予的回应不是沟通,而是镇压;不是反思,而是诋毁。由此可见,7·5事件不仅撕裂了维吾尔人与中共之间的最后一点“团结”幻想,也揭示了中共治疆策略的根本逻辑:不是要让维吾尔人平等参与国家治理,而是要让维吾尔人消失。

近年来,一些中共推出的纪录片,如《黑暗笼罩的城市》,试图将7·5事件描述为一起“外部势力煽动”的恐怖事件。影片中充斥着情绪化叙述、单方面证词和缺乏独立证据的陈述,其目的正是要通过“去民族化”的术语掩盖国家对维吾尔人的系统性迫害,将合法抗议扭曲为暴力犯罪,以此博取国际同情与合法性。这种叙述不仅缺乏历史事实的支持,也彻底忽视了造成事件爆发的根本原因:对维吾尔人长年累月的压迫、侮辱与剥夺。

可以说,从7·5事件到“再教育营”,再到全面的信息封锁与族群同化,中共国以“稳定”之名所实施的,是一场隐蔽的种族灭绝。它不一定通过明火执仗的大屠杀,而是通过文化剥夺、身份抹除、家庭分离与集体洗脑等手段,系统性地抹杀维吾尔民族的存在。

七·五事件过去十六年了,维吾尔人的遭遇早已超出了人权与民族自治的范畴,而是上升为一场世纪人道主义灾难。面对这场灾难,国际社会的声音虽未缺席,却始终难以撼动中共政权的铁腕。在这一背景下,维吾尔人的抗争依旧没有终点,而历史将铭记这场抗争的意义。