I. 执行摘要

东突厥斯坦(又称中国新疆维吾尔自治区)的维吾尔人和其他突厥人长期以来一直遭受着中国政府针对其文化身份的压制政策,特别是宗教领袖,他们经常成为国家主导的打压对象。

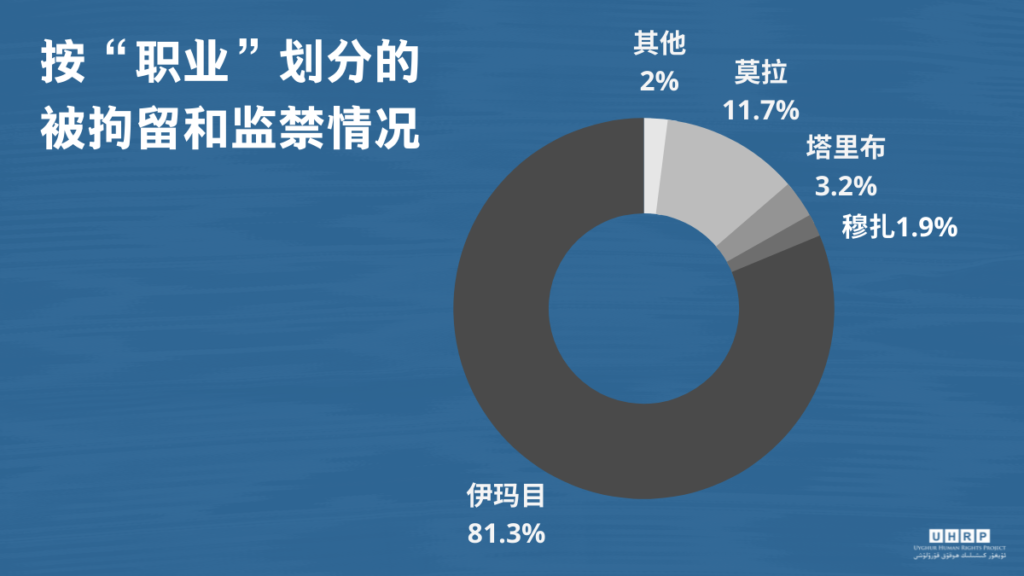

本报告展示了新的证据,详细说明了维吾尔宗教人士长期以来被当作打压目标的严重程度。我们利用直接和间接资料,编制了一个数据库,其中包括自2014年以来,东突厥斯坦的1,046名突厥伊玛目(又称“阿訇”)和其他宗教人士因与宗教教学或社区领导有关的原因而被拘留的案件。1另外还包括1999-2013年的30个案例。 然而,数据库中的案件总数肯定不是对被拘留或监禁伊玛目总数估测的全部;鉴于中国政府对信息获取的严格限制,我们所搜集到的案件总数可能只是冰山一角。

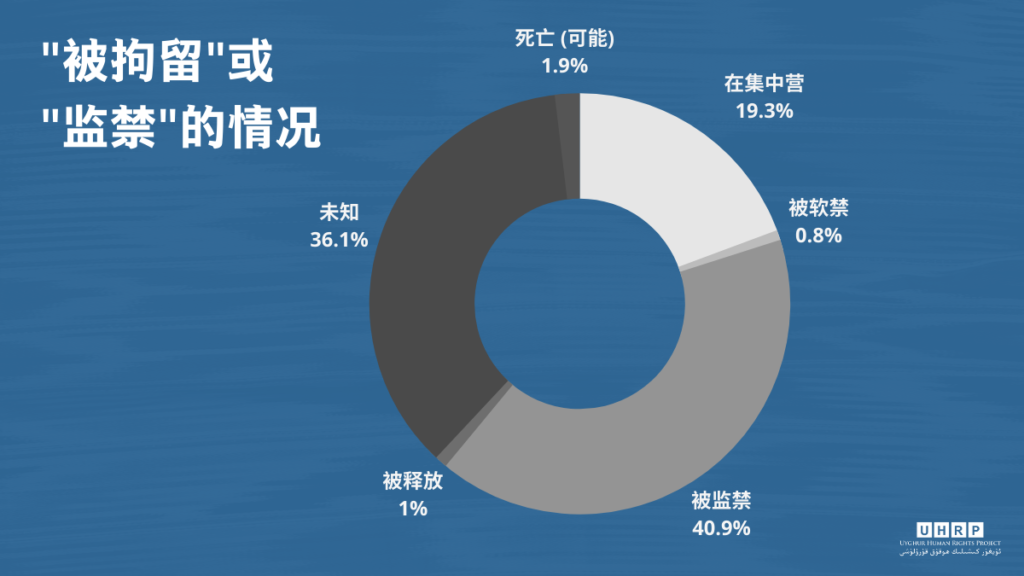

在我们的数据库中,有428人(41%)被送入正式监狱(包括304人被判处有期徒刑),202人(19%)2在这些案件中,有102件表明他们目前的状态(在提交时)是 “在监狱或集中营”。鉴于这些案件都没有判刑数据,我们推断他们更有可能在集中营而不是监狱,并将这些案件视为如此。 被关押在集中营3维吾尔人权项目选择使用”集中营”一词来描述为关押大量维吾尔人和其他突厥人而建造的拘禁营,因为该词是指未经审判而大规模拘留平民,通常是基于种族、宗教或政治派别。集中营问题的主要专家安德烈-皮策(Andrea Pitzer)认为东突厥斯坦的拘留中心就是这样。见CBC,”在奥斯威辛解放纪念日,作家呼吁关注现代集中营”,2020年1月27日。https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/on-anniversary-of-auschwitz-liberation-writer-calls-attention-to-modern-day-concentration-camps-1.5442253(”再教育中心”),18人在拘留或监禁期间或之后不久死亡。我们查阅了更多缺乏重要案件细节的所谓拘留案件。

东突厥斯坦的突厥神职人员因日常的宗教活动和表达而被判处监禁,而这些日常的宗教活动根据中国法律和国际公认的人权条约理应受到保护。

数据集显示,政府的目标主要是1960至1980年出生的男性维吾尔人宗教神职人员。然而,有相当数量的哈萨克人伊斯兰教神职人员也被拘留,他们的人口构成大致相同,还有一些吉尔吉斯、乌兹别克和塔塔尔人士,这表明迫害的范围很广。在我们的数据库中,多达57起案件(5%)涉及60岁以上的老人。

从数据库中的高监禁率(相对于较短的集中营拘留)可以发现中国政府针对宗教人士政策的目标和动机。在我们的数据库中,有41%的人被判处了监禁,这说明中国政府不仅打算将宗教活动或实践定为犯罪,而且还打算将从事伊玛目这份职业的人视为罪犯。

许多案件表明,政府对”非法”或”极端主义”的定义多年来一直含糊不清,很可能是有意为之。因此,东突厥斯坦的突厥神职人员因日常的宗教活动和表达而被判处监禁,而这些日常的宗教活动根据中国法律和国际公认的人权条约理应受到保护。

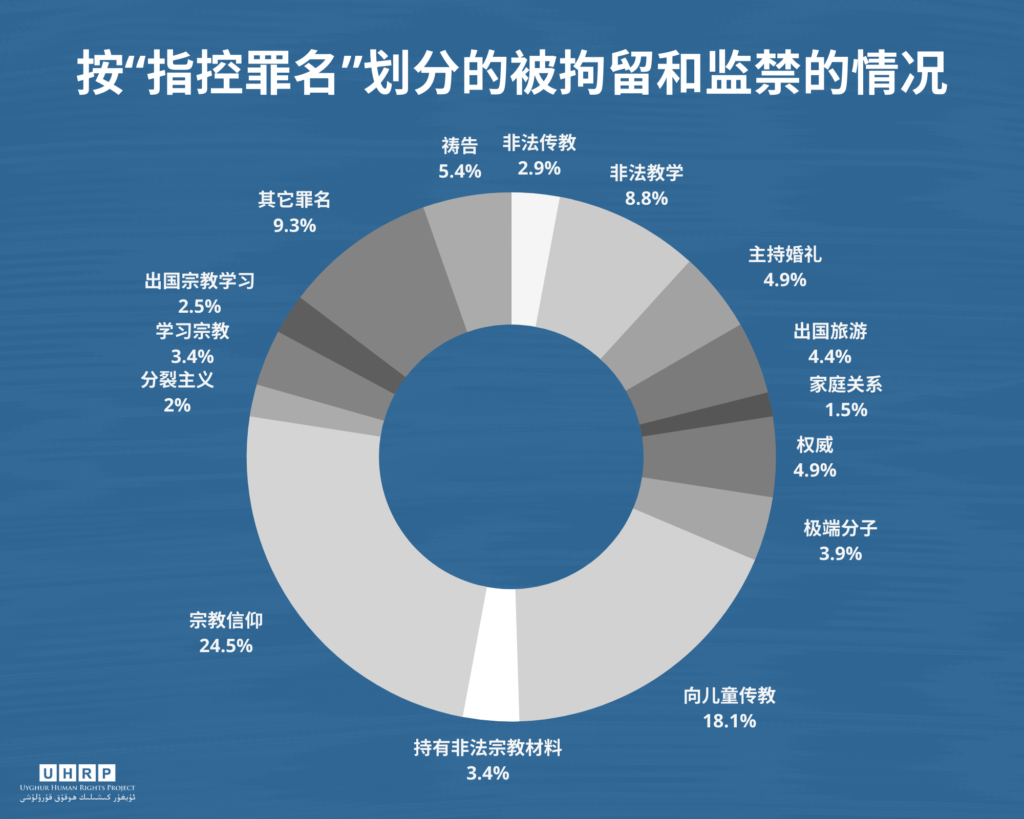

在我们查阅的案件中,伊玛目被监禁的理由包括”非法”进行宗教教育(通常是对儿童)、在未经国家批准的清真寺祈祷、拥有“非法”宗教材料、出国交流或旅行、分裂主义或极端主义、4中国政府对”分裂主义”和”极端主义”的定义非常宽泛,并被用来作为以可疑理由拘禁维吾尔人的理由。 在婚礼葬礼上主持或布道,以及其他针对宗教信仰的指控。数据库还包括因”教他人祈祷”、”在埃及学习6个月”和 “拒绝交出《古兰经》书籍进行焚烧”而被判处15年或以上监禁的案件,以及因”传播信仰和组织人员”而被判处终身监禁的案件。

一些被拘留的人曾经被政府正式批准担任伊玛目,这表明伊玛目所谓的”犯罪行为”是政策逆转的结果。一些案件还表明,政府对多年前发生的所谓违法行为进行了追溯性判罚。

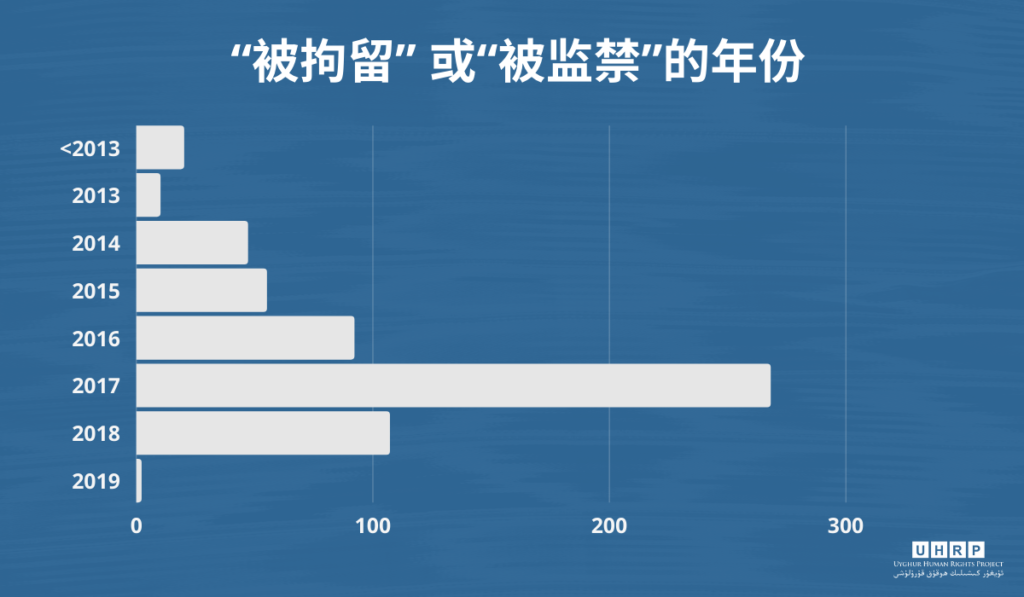

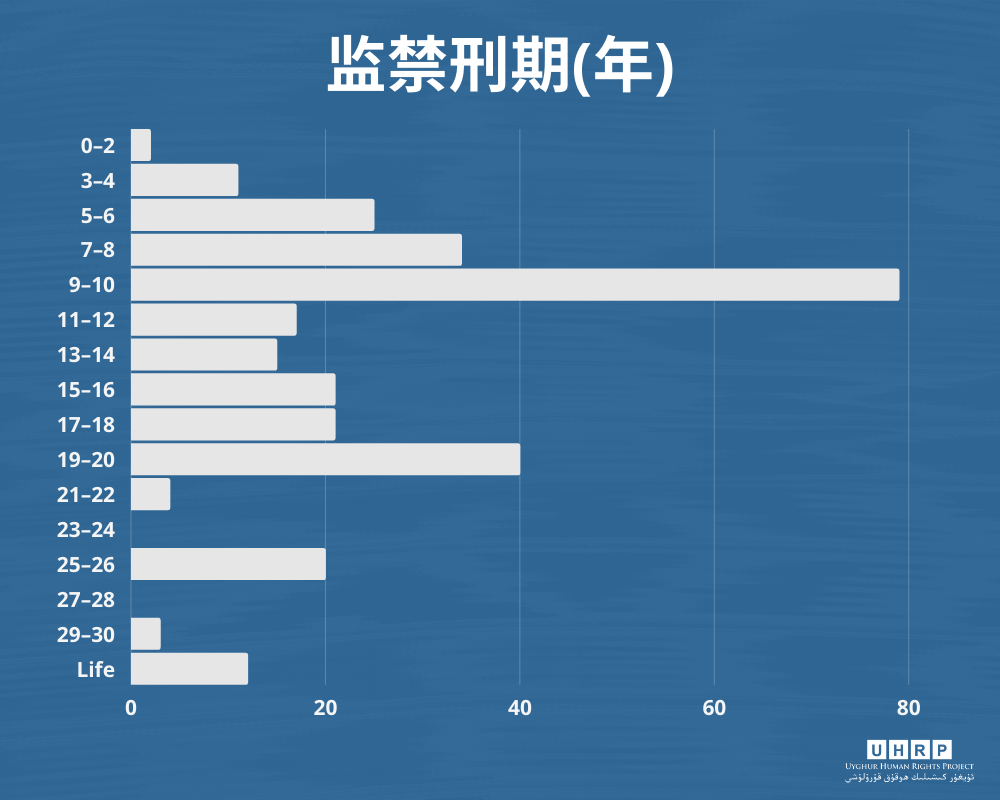

我们的数据库还表明,根据对现有的政府数据密切跟踪,2017年对宗教人士的判决出现了一个重大的高峰。5克里斯·巴克利(Chris Buckley),“严打下的新疆,监狱监禁人数激增”,《纽约时报》,2019年8月31日,https://www.nytimes.com/2019/08/31/world/asia/xinjiang-china-uighurs-prisons.html 在我们查阅的304个包含刑期数据的案件中,96%的案件包括至少5年的刑期,25%的案件包括20年或以上的刑期,其中包括14个无期徒刑,通常是基于不明确的指控。

除了汇编和整理拘留数据外,我们还采访了离开东突厥斯坦的维吾尔人伊玛目,以及一位目前被拘留的伊玛目的儿子。我们的受访者透露了他们在为当地教众服务的过程中受到骚扰和迫害的细节,时间长达几十年。这些伊玛目描述了从1980年代开始面临不同程度的迫害,直到他们在2015年和2016年因受到监视和拘留威胁而逃离该地区。他们的故事正好说明了中国政府的压制政策长期以来的实际影响以及伊玛目日常抵抗的形式。

本报告明确表,伊玛目和其他宗教人士与维吾尔族社会的知识分子一样,处于镇压同心圆的中心。

从20世纪90年代到本世纪初,中国当局在东突厥斯坦通过了大量从国家到地方的宗教法律和法规,用强制性的忠诚承诺、国家管理的培训和考试,以及加强对伊玛目的监控来实施这些新法规,以便严格控制宗教教育。20世纪90年代由维吾尔人主导的抗议活动,即是对中国政府限制其文化活动的反抗,这促使新疆地区政府进一步强化其政策,导致这种统治和控制的循环一直延续到2000年代。

我们采访的伊玛目反映说,他们在清真寺的工作一直受到监视、跟踪、审查和指令,这种情况不断升级导致他们觉得在工作中不再能发挥积极作用。所有接受我们采访的人决定逃离东突厥斯坦的原因,都是因为中国政府残酷的政策和对可能面临拘留的担忧。2017年,旨在任意拘留和强行灌输维吾尔人的集中营的激增证实了这些担忧。

本报告明确表明,伊玛目和其他宗教人士与维吾尔人社会的知识分子一样,处于镇压同心圆的中心。中华人民共和国(PRC)政府几十年来一直把宗教领袖作为压制目标。中华人民共和国成立前的领导人也是如此,因为他们对可能会威胁到中央政权影响力的团体和个人都会感到不安。近年来,东突厥斯坦的所有突厥民族都面临着中国政府的严格控制,而越来越蛮横的政府当局现在几乎会拘留任何人,但其实宗教人士早已成为了被打压的目标,而且非常严厉。

中国政府拘留和判决维吾尔神职人员,也是在国家主导的大幅改建或完全摧毁清真寺、麻扎和公墓等宗教和文化场所的大背景下进行的。研究人员发现,自2017年左右以来,东突厥斯坦有多达16,000座清真寺(约占该地区所有清真寺的65%)因政府政策而被摧毁或损坏,估计有8,500座被直接拆除。6澳大利亚战略政策研究所,《文化抹杀:追踪新疆维吾尔族和伊斯兰空间的破坏》,2020年9月24日,https://www.aspi.org.au/report/cultural-erasure。有关宗教遗产被毁的早期报告,见维吾尔人权项目,《摧毁信仰:对维吾尔族清真寺和麻扎的破坏和亵渎》,2019年10月,https://uhrp.org/press-release/demolishing-faith-destruction-and-desecration-uyghur-mosques-and-shrines.html 同时,主要从2017年以来,在所有重要的伊斯兰圣地,如圣陵、公墓和朝圣路线中,约有30%被拆除,另有28%被破坏或改建。

中国政府将有影响力和知识渊博的维吾尔族和其他突厥族宗教人士作为打压目标,试图阻止宗教知识在东突厥斯坦的代际传承。

因此,即使伊玛目没有被拘留或被迫离开他们的清真寺,对他们礼拜场所的实际破坏也意味着他们没有地方传教或祈祷,因为在家里的宗教活动已被禁止。从20世纪90年代到本世纪初,中国政府开始颁布法律将宗教活动限制在清真寺内,但后来又开始摧毁作为宗教活动唯一”合法”场所的清真寺。

除了对伊玛目和宗教人士进行严格限制,并摧毁他们宗教活动的场所外,中国政府还开展了一场极端的运动,禁止几乎所有对维吾尔人具有重要意义的伊斯兰教活动。在政策和实践层面,中国当局禁止在各级教育中教授宗教知识;禁止维吾尔儿童使用穆罕默德(Muhammad)和麦地那(Medina)等传统的伊斯兰名字;7Javier Hernández,”中国禁止将’Muhammad’和’Jihad’作为穆斯林聚居区的婴儿名字,”纽约时报,2017年4月25日, https://www.nytimes.com/2017/04/25/world/asia/china-xinjiang-ban-muslim-names-muhammad-jihad.html 禁止维吾尔男子留长胡须,禁止维吾尔妇女戴头巾;8《新疆维吾尔自治区去极端化条例》第9条第8款,2017年3月29日通过,2017年4月1日生效, www.xjpcsc.gov.cn/article/225/lfgz.html 开展”反清真”运动,禁止将食品和其他产品标为清真食品9Lily Kuo,”中国当局在新疆发起’反清真’镇压”,《卫报》,2018年10月10日,https://www.theguardian.com/world/2018/oct/10/chinese-authorities-launch-anti-halal-crackdown-in-xinjiang;将未经政府批准的朝觐(Hajj pilgrimage)定为犯罪;10中华人民共和国国务院令[宗教事务条例],第70条,2017年6月14日修订,2018年2月1日生效,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm 并通过立法,将日常宗教活动广泛定义为”极端主义”,联合国独立专家小组敦促中国当局将其全部废除。11联合国特别程序给中国的联合其他信件,OL CHN 21/2018,2018年11月12日。

近年来,中国政府的官员也开始有目的地羞辱伊玛目和宗教人士,包括强迫他们在公共场合跳舞或参加有辱人格的活动,如唱赞美中国共产党的歌曲。12《论坛快报》,”压制宗教自由:中国伊玛目被迫在新疆地区跳广场舞”,2015年4月18日,www.tribune.com.pk/story/871879/suppressing-religious-freedoms-chinese-imams-forced-to-dance-in-xinjiang-region/. 另请参阅《伊斯兰教在中国》,“伊玛目在新疆乌克吐鲁番跳’小苹果’舞蹈”,2015年3月25日,soundislamchina.org/?p=1053 维吾尔人权项目为本报告采访的一位伊玛目在他的证词中证实了这一点,并讲述了他和其他几百位伊玛目在2014年被迫穿着运动服在公共广场上跳舞的经历。

这些证据由记者、研究人员和专家汇编而成,说明了中国政府的政策是如何旨在消除伊斯兰教实践和表达的核心内容。然而,中国当局又极力确保在东突厥斯坦保留一些伊斯兰教习俗,以此来表明政府所谓的尊重”正常宗教活动”的承诺。13《中华人民共和国宪法》第36条规定:”国家保护正常的宗教活动”,《宗教事务条例》和其他官方文件中也重复了这一规定。使用”正常”这一修饰语,使中国政府能够严格界定什么是合法的宗教活动,并将一长串受国际法保护的行为定为犯罪。 例如,政府吹嘘说,它通过开办培训机构加强了对”教职人员的培养和培训”,14新华社,《事实核查:有关新疆问题的谎言与真相》,2021年2月5日,http://www.xinhuanet.com/english/2021-02/05/c_139723816.htm 但这些学]多年来的作用是对伊玛目及其教学进行严格控制。15见维吾尔人权项目,《被玷污的神圣权利:中国对维吾尔人宗教自由的铁腕镇压》,2013年4月30日,第29-35页,https://docs.uhrp.org/Sacred-Right-Defiled-Chinas-Iron-Fisted-Repression-of-Uyghur-Religious-Freedom.pdf 维吾尔人在中国官媒上对宗教身份的任何表达似乎都是被高度编排的,重复着党的口号和政策,与本]和其他地方提出的证据不符。维吾尔人的宗教活动仅剩下一个空壳,完全没有在其他国家和地区自由进行的伊斯兰教的丰富内涵。

中国政府将有影响力和知识渊博的维吾尔人和其他突厥人宗教人士作为打压目标,试图阻止宗教知识在东突厥斯坦的代际传承。政府通过将“合法”的宗教活动限制在由国家认可的伊玛目领导的清真寺内,并只限18岁以上的成人,同时坚决禁止在家中向儿童传授宗教知识,而后甚至拆 除这些国家认可的宗教机构,中国政府正在一代人的时间内消灭自由宗教活动。这些政策加在一起,将使维吾尔人在未来几年内很难—如果不是不可能—保持任何形式的宗教活动。

这些政策加在一起,将使维吾尔人在未来几年内很难—如果不是不可能—保持任何形式的宗教活动。

目前针对维吾尔人和突厥人的压制运动与东突厥斯坦经历的文化大革命(1966-1976)的恐怖程度有惊人的类似。16詹姆斯-米尔沃德(James Millward)在写到文化大革命期间东突厥斯坦的情况时,描述了关于”焚烧《古兰经》;关闭和亵渎清真寺、麻扎、伊斯兰教学校和穆斯林墓地;在游行和批斗会上羞辱非汉族知识分子和宗教长者;禁止穿本地服装;在街上剪掉年轻妇女长发”的报告,这与今天发生在东突厥斯坦的镇压形式十分类似。见詹姆斯-米尔沃德(James Millward),《欧亚大陆的十字路口:新疆历史》(纽约:哥伦比亚大学出版社,2007),第275页。 虽然这两个时期的镇压政策和形式确实有一些相似之处,但今天在东突厥斯坦所发生的镇压运动的]和范围还是有很大不同,特别是由于中国政府现在有能力利用先进的技术来”预测”所谓的可能犯罪行为,甚至能够渗透到家庭这个最亲密的单元中。东突厥斯坦的突厥人正面临着几十年来最黑暗的时刻,维吾尔宗教人士在镇压中首当其冲。

* * *

中国政府为消除维吾尔人身份的核心部分,包括针对宗教信仰和实践而开展的广泛压制运动,根据国际法可能构成种族灭绝。17在本书出版时,一些国家的政府已将维吾尔人的遭遇称为种族灭绝,包括美国、加拿大和荷兰。其他研究也得出了同样的结论。见Newlines Institute, “对维吾尔人的种族灭绝: 对中国违反1948年《种族灭绝罪公约》的调查,2021年3月8日,https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/; 和BBC,”维吾尔人:中国进行种族灭绝的”可信案例”,2021年2月8日,https://www.bbc.com/news/uk-55973215 在过去的三年里,中国领导人没有对关闭集中营和尊重维吾尔人权利的呼吁做出回应,而是变本加厉,并且声称他们的做法”完全正确。”18美国有线电视新闻网,2020年9月27日,艾萨克·伊(Isaac Yee)和格里菲斯(Griffiths),詹姆斯:习近平主席表示,在国际批评日益加剧的情况下,新疆的政策“完全正确”,https://www.cnn.com/2020/09/27/asia/china-xi-jinping-xinjiang-intl-hnk/index.html 尽管国际的批评越来越多,中国当局仍然持续在推动这场镇压运动,从不断扩建的集中营19梅格·拉贾戈帕兰(Megha Rajagopalan),艾莉森·基林(Alison Killing)和克里斯托·布谢克(Christo Buschek),“中国秘密建立了庞大的新基础设施来囚禁穆斯林”,Buzzfeed新闻,2020年8月27日,https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/china-new-internment-camps-xinjiang-uighurs-muslims 和越来越多地广泛使用强迫劳动20艾米·莱尔(Amy Lehr)和伊夫·希米亚(Efthimia Maria Bechrakis),“连接新疆的点:强迫劳动,强迫同化和西方供应链”,战略与国际研究中心,2019年10月16日, https://www.csis.org/analysis/connecting-dots-xinjiang-forced-labor-forced-assimilation-and-western-supply-chains 就是其证明。

尽管国际社会已经采取了一些措施来应对中国政府的镇压,但批评大多是温和的,甚至是完全沉默的。各国政府有义务严正谴责中国政府的侵权行为。中国政府对公开的关注和谴责做出了回应,尽管是防御性的,但那些知道如果继续默许这种侵权行为会造成怎样后果的政府必须共同合作,谴责中国政府的侵权行为。如果没有强有力的回应,维吾尔人的身份特征—宗教在其中发挥着重要作用—将受到越来越严重的威胁。

II. 资料来源和方法论

本报告涵盖的范围受到了一定的限制,由于很难从东突厥斯坦获取信息——与当今世界上大多数其它国家相比,研究人员、记者和人权倡导者很难进入该地区。

然而,我们收集了一些维吾尔伊玛目和宗教领袖的故事,他们从1960年代到2016年左右一直生活在东突厥斯坦,他们亲身经历了中国政府对宗教人士镇压的整个过程。因此,本报告将维吾尔人宗教领袖置于中国政府与伊斯兰教的关系中。我们选择将分析的重点放在这些伊玛目身上,因为他们的命运告诉我们,自2014年左右开始的最近一次强制同化时期中国领导人的动机和目标。

这不是一份关于维吾尔人宗教自由的报告。它并没有试图全面追踪中国政府几十年来对宗教活动的限制,也没有对伊斯兰教在维吾尔人生活中的作用进行广泛研究,尽管这些主题贯穿始终。本报告通过维吾尔伊玛目和其他著名宗教人士的视角来看待这些限制和打压。此外,本报告还试图特别说明中国政府对著名宗教人士的打压和实施情况,以及这种打压对维吾尔人和当地其他人所造成的后果。

本报告为一直试图了解东突厥斯坦真实情况的研究人员、活动人士、记者和其它国家政府提供了另一个视角,特别是自2016年以来,关于东突厥斯坦的信息已经很难获取了。其完整的真实情况可能永远不会被外界所知晓,但我们的共同努力有助于更清楚地了解今天东突厥斯坦的维吾尔人和其他突厥穆斯林的生活情况。

2020年8月至11月,我们为这份报告共进行了五次电话采访。我们的受访者中四位是来自东突厥斯坦的前伊玛目;一位是被拘留伊玛目的家人。所有受访者都曾以官方或非官方身份在东突厥斯坦各地的清真寺工作,目前居住在国外。应他们的要求,我们使用了假名来掩盖他们的身份,因为他们都表示担心公开发言会遭到报复。

为了编制拘留和监禁案件的数据库,我们使用了四个来源的数据: 1)维吾尔过渡时期司法数据库(UTJD);21维吾尔过渡时期司法数据库:www.utjd.org(2)新疆受害者数据库(Shahit.biz);22新疆受害者数据库: https://www.shahit.biz/eng (3)维吾尔学者和研究员阿布都外力.阿优普在海外汇编的数据;23维吾尔族学者和研究员Abduweli Ayup从2018年开始通过各种公共和私人来源追踪到了被拘留的伊玛目的广泛清单。这些来源包括直接联系人和泄露的文件,例如“ 墨玉文件(Qaraqash List)”和“ 阿克苏清单(Aksu List)”,以及来自中国政府网站的文件。他的组织Uyghur Yardem总部位于挪威,在2019年12月至2020年5月期间对伊斯坦布尔的维吾尔人进行了采访,并编制了4577例拘留和监禁案件清单。 以及(4)从网上其它公开资料中收集的信息。24这些资料包括美国国会及行政当局中国委员会(CECC)关于中国政治犯数据库的信息、记者的报道以及其它资料。 我们在第三部分末尾提供了有关案例汇编和我们所用方法的补充信息。

专业术语说明

在伊斯兰教中,伊玛目(又称:阿訇)是清真寺的礼拜领袖,但也可能在当地社区履行其它职责。本报告对维吾尔社会中的宗教人士”伊玛目”进行了相对宽泛的定义,包括那些得到党国正式认可的人;自认为是伊玛目,但没有得到政府正式任命的人;以及那些在家庭之外从事宗教教学(或带领祈祷)的人。

除伊玛目外,我们的数据集还包括哈提卜(khatibs)、塔里卜(talibs)和毛拉(mollas)。“哈提卜”是指通常带领星期五或开斋节祈祷的伊玛目,而“塔里卜”则是指伊斯兰教宗教学生。我们选择将“塔里卜”纳入我们的数据集,因为这些人通常在学习成为伊玛目,尽管他们在被拘留者中只占一小部分。在我们的数据库中,”毛拉”是一个更灵活的类别,因为在维吾尔人社区,被称为”毛拉”的人没有明确的资格。正如学者艾尔克-斯皮森斯(Elke Spiessens)所指出的,”从基本意义上讲,维吾尔人的莫拉是一个穆斯林知识分子,一个拥有伊斯兰教专业知识的人,因此被赋予了一定权威。25Spiessens,“维吾尔族毛拉的侨居生活”,第279页。 数据集中一些人被汇编者列为”大毛拉(damollas)”,即有权培训其他学者的高级伊斯兰学者,他们”常常受到来自新疆各地学生的追捧”26同上。。一些受访者还使用了”谢赫(sheikh) “一词,在某些情况下是指知识渊博的维吾尔人宗教学者,在某些情况下也指苏菲(Sufi)群体的领导人或圣地的守护者。在整个报告中,我们交替使用宗教领袖、宗教人士和神职人员等词语来代表这些广泛的类别。

维吾尔妇女还在宗教事务和教学中担任领导角色,她们是”在葬礼上担任送葬者”的布维(büwi),以及在家庭中进行治疗仪式和在宗教集会上诵读《古兰经》。27哈里斯(Harris),瑞秋(Rachel)和亚辛(Yasin Muhpul), “维吾尔人音乐”, 《土耳其人》,第6卷。 (伊斯坦布尔:Yeni Turkiye出版社,2002年),第542-549页。 布维—在某些地区也被称为“古什纳赫”(qushnach) —领导妇女的宗教集会,包括哀悼仪式和定期的赫提(《古兰经》诵读)集会(khetme gathering),其中包括即克尔(zikr, 是一种伊斯兰的虔诚行为,在仪式中放声重复朗读宗教短语或祈祷词)和古兰经的诵读形式。布维们经常为当地儿童提供基本宗教教育。虽然我们的数据集没有明确包括维吾尔人布维被拘留的案例,但鉴于宗教人士普遍被拘留,他们也很可能成为被迫害的对象。我们的数据库包括23名妇女,其中一些人可能曾以“布维”的身份从事宗教活动。

本报告重点关注中国政府的政策如何针对东突厥斯坦维吾尔宗教人士,同时还发现同样政策也被用于针对该地区其他突厥族和/或穆斯林民族。当我们在本报告中提到突厥人时,我们不仅指维吾尔人,还包括哈萨克人、吉尔吉斯人、乌兹别克人和鞑靼人(尽管后两者在该地区人口中所占的比例小得多)。例如,在我们的数据集中,哈萨克人占被拘留人口的18%,尽管他们的人口只占该地区总人口的7%,占突厥人总人口的12%。 28哈萨克伊玛目在数据集中所占比例很高,可能是由于Atajurt哈萨克人权组织(总部设在阿拉木图的文件组织)开展了工作,该组织对与东突厥斯坦有联系的哈萨克人进行了大量采访。Shahit.biz数据库中更多的哈萨克人反映了Atajurt的案件,这是本报告中提供的数据集的主要来源。

我们用”被拘留”或”在押”来指代那些被强行送入集中营的人。中国政府将这些关押地点称为”再教育中心”或”职业培训”中心,尽管有证据表明其具有强制性质。这个系统中的设施并不完全相同——证据显示,维吾尔人和其他人被拘留程度不同,他们受到的对待不同,被拘留者是否可以离开关押点的要求不同,以及他们被关押的时间不同。29有关东突厥斯坦任意拘留制度性质的详细信息,请参见维吾尔人权项目,“维吾尔人的大规模拘留:‘我们希望受到尊重,难道问的太多了吗?” 2018年8月23日,https://uhrp.org/report/mass-internment-uyghurs-we-want-be-respected-humans-it-too-much-ask-html/ 然而,一个不变的事实是,严格的胁迫在这种拘留中是普遍存在的。我们对被拘留的宗教人士和被逮捕并被判处监禁的宗教人士进行了区分,用”被监禁”一词来指后一种情况。

谁应该阅读这份报告?

建议以下人士阅读本报告:有兴趣反对中国政府明确废除维吾尔人基本人权的政策制定者;学术界人士,他们越来越多地被排除在该地区之外而无法进行研究;海外维吾尔人社区,在与家人和朋友的沟通和交流陷入失联和黑暗之中,仍然惊恐地关注着他们;穆斯林——世界各地的穆斯林以及所有宗教团体成员都认识到信仰在维持纽带和维持道德生活中的重要性;以及关注对信仰人群的系统性打压以及对代表社区凝聚力和共同身份的宗教领袖的打压感到担忧的普通民众。

III. 关于宗教人士被拘留的数据库主要研究发现

经过对多个数据库30有关数据源的信息,请参见第24页“有关数据汇编的注意事项”。 中的案件进行详尽的研究汇编,我们共记录了1,046名突厥语宗教人士,他们主要是自2014年以来31另外有30例从1999年到2013年的案件也被纳入了1,046例,尽管我们研究的绝大多数个人(601名中的571名)在2014年或之后被拘留。 被关押在东突厥斯坦集中营或监狱中的宗教人士。这些人中有一小部分已经被释放,现在被软禁,或在拘留期间死亡。该数据集包括850名伊玛目、122名毛拉、20名穆艾津(负责召集祈祷的人)、33名塔里卜,以及其他一些被认定为从事其它相关工作的人,可能是因为他们放弃了早期的伊玛目职责。

在这些人中,有428人被监禁,而其中304人有当前服刑时长的信息(下面将详细讨论)。另有202名宗教人士被关押在集中营,32在这些案例中,有102个显示其当前状态(提交时)为“监狱或在集中营”。 鉴于这些案例均未包含量刑数据,因此我们认为他们更有可能在集中营中,而不在监狱中,因此已将这些案例按此进行了处理。 18人被释放(包括8人现在被软禁),33维吾尔人权项目在2020年秋季采访的几位维吾尔族伊玛目告诉我们,他们或他们的家人生活在被“软禁”的条件下。尽管只有八个案件明确提到了软禁,但可以说,所有18个案件所涉及的伊玛目都生活在相同的条件下。 18人在监狱或集中营死亡,或在释放后不久死亡。34据报道,其中有两人死于监狱或集中营,一人死时八十几岁,另一人死时九十几岁。 我们查阅的另外378个案件缺乏关于目前状况的数据。

虽然大量案件(41%)表明是被监禁,而不是被拘留在集中营,但”监狱”、”审前拘留”和”再教育”之间的区别并不十分清楚。中国政府没有明确说明这些区别,而且其中许多案件—如果不是全部—是在没有任何形式的正式司法程序下发生的。然而,大约9%的案件提到了这种不确定性,指出这些人可能被关在监狱或集中营。

被拘留和监禁的时间

在我们查阅的被拘留案件中,45%(在包含有这一信息的601起案件中)发生在2017年。另有15%和18%的被拘留案件分别发生在2016年和2018年。近19%的被拘留案件发生在2013年至2015年,在2016年开始更广泛的监禁之前。

关于监狱判决的数据也显示了类似的情况,即拘留人数从2014年开始增加,在2017年达到顶峰,这与《纽约时报》2019年报道的政府数据完全一致。35克里斯·巴克利(Chris Buckley),“在大批逮捕穆斯林之后,中国的监狱数量激增。” 我们的数据显示,与政府数据相比,2017年至2018年,宗教人士的监狱判决有所下降。这可能部分是由于中国政府开始针对宗教人士的监禁时间比针对一般人更早。36参见阿西姆·卡什哈里安(Asim Kashgarian),《受害者家人说维吾尔族宗教领袖在中国是主要镇压目标》,《美国之音》,2020年6月10日, https://www.voanews.com/extremism-watch/victims-families-say-uighur-religious-leaders-main-target-china 另一个因素可能是缺乏相关数据,由于从东突厥斯坦到世界其它地区的通信线路在这段时间开始关闭。

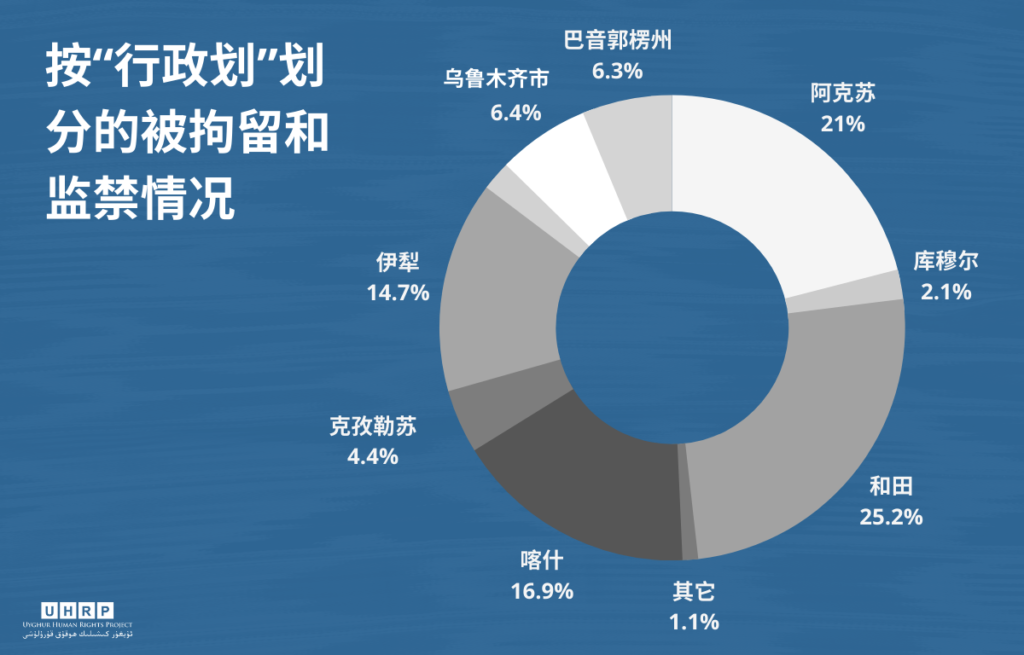

按“行政区划”划分的被拘留和监禁情况

在突厥人较多的南部地区,拘留发生率最高,这些地区是地方政府镇压政策的重点:和田(25%)、阿克苏(21%)和喀什噶尔(17%)。位于该地区北部的伊犁地区(Ili)在我们的案件中占了15%。虽然拘留比例比在其它地区低一些,但仍表明拘留还是很普遍。在被拘留者中,绝大多数是维吾尔人(843例,81%),但也包括哈萨克人(187例,18%)、吉尔吉斯人(12例,1%)、一个乌兹别克人案例(0.1%)和一个塔塔尔人案例(0.1%)。尽管哈萨克人只占该地区突厥人口的12%,但由于被拘留的哈萨克伊玛目占很大比例,因此哈萨克人在数据集中所占比例也相对较大37哈萨克斯坦人数占较大比例的另一个原因是,进入Shahit.biz数据库的案件数量相当大,该数据库收集了来自哈萨克斯坦许多被拘留者家属的案件。还有证据表明,包括回族在内的非突厥人也有被拘留。 另见吉恩·布宁(Gene Bunin),“新疆回族穆斯林也和维吾尔族人一样被关入集中营”,《外交政策》,2020年2月10日,https://foreignpolicy.com/2020/02/10/internment-detention-xinjiang-hui-muslims-swept-into-camps-alongside-uighur/

按性别划分的被拘留和监禁情况

尽管我们的数据集中被打压的绝大多数是男性(98%),但记录中也包括23名被拘留和监禁在集中营的妇女(2%)信息,其中一些人是因为”向儿童传授伊斯兰教”。许多妇女被称为”毛拉”或”伊玛目”(均为男性术语),但她们更可能被其社区视为”布维”。布维在宗教事务和教学中担任领导角色,但可能没有被政府归类,或未被案件提交人视为正式的宗教从业者。实际被拘留和监禁的妇女数量很可能远远超过我们数据集中的数量。

按年龄划分的被拘留和监禁情况

在我们的数据集中,被拘留的宗教人士主要出生于1965年至1975年之间(占所有案件的44%)。然而,大量出生于20世纪50年代和80年代的神职人员也被拘留。令人吃惊的是,当局还逮捕了维吾尔老人,特别是那些在其社区拥有一定影响力的人。我们的数据显示,自2014年以来,有15名70多岁的维吾尔宗教人士被拘留,其中包括三名超过90岁的老人。据报道,来自克孜勒苏(Kizilsu)的知名维吾尔人“毛拉”苏莱曼-土赫提(Suleyman Tohti)于2017年被拘留,据称他当时已经86岁高龄,并在警察拘留期间死亡。38维吾尔族媒体组织Istiqlal的土耳其媒体报道指出,他去世时享年86岁:https://shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=4792

这些案件与整个地区维吾尔老人被拘留的报道一致,包括世界维吾尔代表大会主席多力坤﹒艾沙(Dolkun Isa)78岁的母亲和80岁的父亲—他们都在被送入集中营后死亡。39自由亚洲电台,“维吾尔族领导人被中国政府抹黑,并得知了父亲的死讯”,自由亚洲电台,2020年1月15日, https://www.rfa.org/english/news/uyghur/activist-father-01152020211855.html 另一个突出的案例是82岁的维吾尔伊斯兰学者穆罕默德﹒萨利﹒阿吉(Muhammed Salih Hajim),他在一个政府批准的项目中首次将《古兰经》翻译成维吾尔语,在2017年底或2018年初被拘留40天后死亡。40自由亚洲电台,“维吾尔族穆斯林学者在中国警察拘留期间死亡”,自由亚洲电台,2018年1月29日,https://www.rfa.org/english/news/uyghur/scholar-death-01292018180427.html 同样,维吾尔作家努尔穆罕穆德-土赫提(Nurmuhammad Tohti)在被拘留时已经70岁,并有健康问题,在集中营被关押约五个月后死亡。41Alison Flood,“维吾尔族作者被拘留后在中国的“再教育”营中去世”,《卫报》,2019年6月19日,https://www.theguardian.com/books/2019/jun/19/uighur-author-dies-following-detention-in-chinese-re-education-camp

被拘留的原因

我们查阅的全部案件中有313个(30%)提供了被拘留或监禁原因的信息。在集中营被拘留和监禁的案件中,最常见的拘留理由只是因为”是伊玛目”,这可能表明提供信息的证人在某些情况下可能是在猜测,因为人们知道任何一种宗教信仰都可能是被拘留的理由。42人权观察报道,阿克苏地区最近发生的文件泄漏事件证实了其中的一些怀疑。见人权观察,“中国:大数据计划针对新疆的穆斯林”,2020年12月9日,, https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims。根据泄露的“墨玉文件(Qaraqash List)”文件还显示,宗教派别可能会导致被拘留,尽管这不是主要原因。参见维吾尔人权项目,“思想转变:和田喀拉喀什的大规模拘留记录”,2020年2月,https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf 同样,许多其他条目没有提供被拘留在集中营理由的详细信息,但鉴于我们长期以来对拘留宗教人士的了解,我们合理地推测,目前或过去担任过伊玛目职位是被拘留的主要原因。集中营拘留的一个次要原因与曾出国旅行或交流有关。

关于监狱判决的数据为拘留和判刑的原因提供了更多线索。许多记录在案的指控难以归类,因为指控的实质内容相互重叠,但我们已经确定了几个总体趋势。 首先,最常见的类别似乎与”非法教学”、”非法传教”或”向儿童传授宗教”密切相关(61例,占所有指控的30%)—这是我们采访的几位伊玛目指出的问题。自20世纪80年代以来,中国政府一直试图阻止前几代人的宗教知识向下一代传递。我们查阅的数据表明,这仍然是中国政府的一项特殊战略。还有其它一些案件仅仅与个人的”宗教信仰”(50例,25%)有关,其中可能包括”传播宗教宣传”、”作为伊玛目”,甚至仅仅是接受过宗教教育。其他监禁理由包括私人行为,如在婚礼上主持或布道(10例,5%);祈祷(11例,5%);出国旅行或交流(9例,4%);以及持有或分发”非法宗教材料”(7例,3%)。

尽管中国政府经常将上述行为称为”非法”或”极端主义”,但类似这些术语的定义是模糊的,这可能是有意为之。43一组联合国特别报告员和两个工作组于2019年11月1日致函中国政府,对“极端主义”和“恐怖主义”的使用表示关注,并指出,考虑到许多维吾尔人因与维吾尔文化或伊斯兰教的公开展示有关的指控而入狱并被定罪,“模糊和任意定义‘宗教极端主义和恐怖主义’引起了人们的关注”。参见联合国特别程序对中国的联合其他信函,OL CHN 18/2019,2019年11月1日,https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24845. 从数据中可以看出,维吾尔人和其他突厥族伊斯兰教士因其行为被判处监禁,而这些行为在任何其他地区都不会被视为”非法”。粗略地看一下一些细节,就可知道什么是被中国政府认定为”非法”的,值得被判处监禁的行为。

– 因”拒绝中国政府的抗震建房项目”被判三年。

– 因主张在婚礼等仪式上实行男女分离,以”宗教极端主义”的名义被判处四年六个月的刑期。

– 因”未及时将镰刀、斧头和刀子上交村里”而被判处五年徒刑。

– 因”凭假结婚证办婚事”被判刑五年。

– 因”将自己的孩子送到埃及学习[宗教]”而被判刑七年。

– 因在清真寺主持婚礼,以”恐怖主义和极端主义”被判处8年6个月监禁。

– 因”集体祈祷和诵读经文”被判处十年徒刑。

– 因”在记忆卡上分发诵读经文”被判处十年徒刑。

– 因”观看含有宗教极端主义内容的光盘”被判14年。

– 因”帮助‘非法’学习的儿童和帮助想出国的儿童”而被判刑15年。

– 因”教他人祈祷和听存储卡上的tabligh[宣传伊斯兰教信仰]”被判17年。

– 因”在埃及学习6个月,教导儿童,并试图分裂祖国”而被判处20年监禁。

– 因”拒绝交出《古兰经》书籍进行焚烧”而被判刑20年。

– 因”没有阻止学童进入清真寺,传教和增加信教人群”被判25年监禁。提交人作证说,”他只是借助于经中国政府许可出版的书籍进行布道”。

– 因”传播信仰和组织群众”被判无期徒刑。

尽管我们无法独立核实上述案件,但我们发现这些案件与整个地区监禁判决普遍飙升的情况相一致,尤其是五年以上的判决。44参见克里斯·巴克利(Chris Buckley),“在大量逮捕穆斯林之后,中国的监狱数量激增。” 巴克利指出:“仅在2017年,新疆法院就判处将近8.7万名被告,判处五年或更长时间的徒刑,是前一年的十倍。” 有关该地区监狱判决的最新报告,另请参见王松莲(Maya Wang),“中国:新疆无根据的监禁潮”,人权观察,2021年2月24日,https://www.hrw.org/news/2021/02/24/china-baseless-imprisonments-surge-xinjiang 在包含刑期数据的304个案件中,96%的案件包括至少五年的刑期,其中25%的人被判处20年以上的刑期。

案例1:Abidin Ayup

阿比丁·阿尤普(Abidin Ayup)是一位受人尊敬的宗教领袖,曾在阿图什(Atush)的Qayraq清真寺做过伊玛目,并在新疆伊斯兰学院担任教授,直到20年前退休。他已经90多岁了。45自由亚洲电台,《九十岁的维吾尔族阿訇被证实在新疆被拘但情况不明》,自由亚洲电台,2020年1月22日,https://www.rfa.org/english/news/uyghur/imam-01222020130927.html

现有证据表明,他很可能在2017年1月至4月期间被拘留。法庭文件称他为“宗教极端主义思想的继承者”和“通过教育进行改革的关键人物”,表明他被拘留的原因是他的宗教背景。 法院判决书还表明,截至2017年5月,他已经身体欠佳。46新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院刑 事裁定书[Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture Intermediate People’s Court Criminal ruling],2019年7月1日,存档于https://archive.fo/mNrdp

根据新疆受害者数据库的证词,他可能被拘留在克孜勒苏(Kizilsu)。

曾经受到青睐,现在受到威胁

在中国政府开始骚扰和拘留他们的前几年中,数据库中的许多伊玛目都受到了中国政府的制裁,禁止其以官方宗教身份工作。我们统计了30个宗教人士,作证者明确提到这些宗教人士曾经获得中国政府的正式批准。但是,鉴于1990年代初新疆地区政府对所有伊玛目实行了批准程序,47迈克尔·狄龙(Michael Dillon),《新疆—中国的穆斯林远东地区》(伦敦:Routledge,2004),第73页。 因此正式批准的宗教人士人数可能会高得多。例如,据称因拒绝饮酒而被拘留的一名来自克孜勒苏(Kizilsu)的伊玛目,实际上是1998年毕业于新疆伊斯兰学院,并以国家认可的伊玛目身份一直工作到2014年或2015年。另一名于2005年毕业于同一学院的伊玛目,在巴音郭楞蒙古自治州(Bayingolin)担任伊玛目,在库尔勒和乌鲁木齐参加过“爱国主义教育”课程,据说在2016年还被任命为麦加朝圣之旅的正式领导人。2017年,他被捕了,并被判处有期徒刑10年,被指控“为恐怖主义提供经济支持”而被捕入狱,因为他曾将钱转给一名商人,该商人后来因不明指控被警方拘留。

阿布杜埃伯·艾哈迈德(Abduheber Ahmet)是州政府批准的、受到巴音郭楞蒙古自治州官员青睐的伊玛目。2017年,他因五年前曾将儿子送到一所未经政府批准的宗教学校而被判处五年半监禁。

来自伊犁州的伊玛目阿克特江·巴特尔(Aqytzhan Batyr)2018年也被送进一个集中营,并于2019年5月被判处至少17年监禁,可能是因为他曾访问了哈萨克斯坦。48自由亚洲电台,《新疆塔城一伊斯兰教伊玛目被重囚十七年》,自由亚洲电台,2019年9月25日, https://www.rfa.org/mandarin/yataibaodao/shaoshuminzu/ql1-09252019064124.html 中国媒体曾引用了该伊玛目在2016年说的话:“我们已经真正认识到非法宗教的危险;我们坚决反对非法宗教活动。作为爱国宗教人士,我将予以推广,并确保宗教人士了解非法宗教活动的危害并过上美好生活49杜红,”我县举办学习贯彻党的十八届五中全会、自治区党委八届十次全委会(扩大)会议、地委扩大会议精神专题培训班” 我县举办学习贯彻党的十八届五中全会精神专题培训班》,《沙湾新闻》,2016年2月23日,存档于archive.is/fE0Go. 。”在另一起特别令人震惊的案件中,阿布杜哈白尔·艾哈迈德(Abduheber Ahmet)是州政府批准的、受到巴音郭楞蒙古自治州官员青睐的伊玛目。2017年,他因五年前曾将儿子送到一所未经政府批准的宗教学校而被判处五年半监禁。当地乡镇党委书记告诉自由亚洲电台,“他带(他的儿子)去那里,以便儿子与其他孩子见面玩耍”,他因承认此事而被从轻判罚。50自由亚洲电台,”新疆当局监禁带儿子上未经批准的宗教学校的维吾尔族阿訇”,自由亚洲电台,2018年5月10日,rfa.org/english/news/uyghur/imam-05102018155405.html

案例2:Ablajan Bekri

阿布拉江·贝克里(Ablajan Bekri)是墨玉大清真寺的哈提卜(星期五伊玛目),并在政府中担任多个领导职务,包括墨玉县政协副主席、和田地区伊斯兰委员会副主席和墨玉县伊斯兰委员会主席。51受害者数据库,条目10155:shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=10155.

现他于2017年被捕,并因”违反法律”被判处25年监禁,但具体指控仍不清楚。他的案件被列入泄露的“墨玉文件(Qaraqash List)”中,该文件17次提到他与其他受害者的关系,其中许多人是他的学生,因与他的关系而被捕。52见维吾尔人权项目,《意识形态的转变:来自和田墨玉的大规模拘留记录》,2020年2月,https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims 根据新疆受害者数据库的证词,他可能被关押在乌鲁木齐。

对过去行为/行动的指控

数据集中另一个令人不安的趋势,反映在艾哈迈德的案件中,就是政府倾向于对多年前发生的、后来 被政府视为”非法”行为进行监禁和判决。其中一些案件涉及朝觐(仅仅是朝觐就可能使人被列入拘留的高风险类别),53人权观察,“中国:大数据计划瞄准新疆穆斯林”,2020 年 12 月 9 日,https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims 以及过去曾去国外旅行也是理由之一。曾到过某些”敏感国家”旅行也被作为关入集中营的理由,54这些国家是阿富汗、阿尔及利亚、阿塞拜疆、埃及、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、利比亚、泰国、马来西亚、尼日利亚、巴基斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯、索马里、南苏丹、叙利亚、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦 、阿拉伯联合酋长国、乌兹别克斯坦和也门。 见人权观察,“消灭意识形态病毒”,2018 年 9 月,https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/china0918_web.pdf 但目前还不清楚中国政府会从一个人的过去追溯多久去找拘禁理由。

数据集中的几个个案也明显表明了这个趋势,包括:

— 一位伊玛目因”十年前在墓地传教”而被送进监狱。

— 一位伊玛目(现已去世),因在2010年的婚礼上传教而于2014年被拘留;以及

— 伊犁州的一名伊玛目,据说在2009年因集体祈祷被判处20年监禁。

由于曾”身为伊玛目”而被判刑也属于对过去行动或行为的指控,因为曾”身为伊玛目”可能表明,仅仅是在过去的某个时候担任过伊玛目就可能成为被拘留或判刑的理由。

连坐罪

与泄露的“墨玉文件”55墨玉文件是一份泄露的文件,日期为 2019 年 6 月左右,其中包含关于和田地区墨玉县 8 个街区被拘禁者家庭和社交圈的深入信息。见维吾尔人权项目,“意识形态转变”:和田墨玉县大规模拘留的记录,2020 年 2 月,https://docs.uhrp.org/pdf/UHRP_QaraqashDocument.pdf 中的案例类似,有人只是因为被认为与具有威胁性的家族”圈子”有关联而被拘留,数据集中的案例也表明,许多人仅仅因为与宗教领袖等”可疑分子”有关联而被拘留。阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)在采访中指出,”任何与我有关系的人都会被拘留”,这进一步证实了连坐罪在拘留和判处伊玛目中的作用。在我们的数据集中,有六个案例提到家庭或其它关系是被拘留在集中营或监狱的理由,包括一个人因其父亲曾主持婚礼而被拘留,另一个人因其兄弟是伊玛目并去国外旅行过而被拘留,还有两个人是作为更大”宗教家庭”的一部分而被拘留。

研究人员表明,中国政府对移居海外的维吾尔族家人采取了报复性、甚至是复仇性的做法。

案例3:Ahmet Metniyaz

艾哈迈德-麦提尼亚孜(Ahmet Metniyaz)是阿克苏市兰格清真寺(Langer Mosque)的教长,也是著名的维吾尔族宗教学者,曾任阿克苏市伊斯兰教协会主席。

2015年,新疆自治区政府授予艾哈迈德先生”民族团结进步模范”奖,并定期在中国媒体上引用他的话支持中国政府的宗教政策。56参见“新疆各地穆斯林群众正在安度祥和斋月” (Muslims all over Xinjiang are enjoying peaceful Ramadan) (2015年7月15日), 存档于https://archive.vn/D4WqM#selection-249.0-262.0 他也是2016年11月30日受到自治区党委书记陈全国接见的90名宗教学者之一,他在会上与其他8名学者和伊玛目发表了讲话(见下文)。

根据证人的证词,他在2017年初被送到一个拘留营,在2017年底被以不明罪名判处25年监禁。57新疆受害者数据库,条目9035:https://shahit.biz/eng/viewentry.php?entryno=9005

对于维吾尔人来说,连坐和集体惩罚并不新鲜,即使是居住在国外的人也是如此。研究人员表明,中国政府对移居海外的维吾尔人家人采取了报复性、甚至是复仇性的做法—无论是因为他们的活动,还是仅仅因为他们居住在国外。58国际特赦组织(2020 年 2 月 21 日)。 “中国:居住在国外的维吾尔人讲述恐吓活动”,https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/china-uyghurs-living-abroad-tell-of-campaign-of-intimidation/ 有关骚扰和恐吓的早期描述,另请参见 Paul Mooney 和 David Lague“将家庭的命运掌握在手中,中国控制海外难民”,2015 年 12 月 30 日,路透社,https://www.reuters.com/investigates/special-report/china-uighur/ 我们采访的几位伊玛目都具体谈到了中国政府针对他们的家人甚至是远亲的报复方式。鉴于许多维吾尔宗教领袖面临的”指控”要么毫无根据,要么完全不相符,这种趋势就更令人震惊了。

关于数据汇编的说明

作为第二部分(第9-12页)中概述的一些研究受到限制的结果,本报告所介绍的数据库必须在今天东突厥斯坦局势许多未知因素的背景下来理解—从地区政府的政策实施到对数据库中登记的个人的影响。

该数据库主要来自四个来源:(1) 维吾尔过渡时期司法数据库(UTJD);59维吾尔过渡时期司法数据库:www.utjd.org (2) 新疆受害者数据库(Shahit.biz);60新疆受害者数据库:https://www.shahit.biz/eng (3) 维吾尔学者和研究员阿布都外力.阿优普在海外汇编的数据;61从 2018 年开始,维吾尔学者和研究员 Abduweli Ayup 通过各种公共和私人来源追踪到大量被拘留的伊玛目。这些来源包括直接联系人、泄露的文件,如“墨玉名单”和“阿克苏名单”,以及搜索中国政府网站。 2019 年 12 月至 2020 年 5 月,他在挪威的组织“Uyghur Yardem”对在伊斯坦布尔的维吾尔人进行了采访,并编制了 4577 起被关押在监狱或集中营的案件清单。 以及(4) 从网上其它公开来源材料中收集的信息。62这些来源包括美国国会及行政当局中国委员会(CECC)的中国政治犯数据库、记者的报告以及其它来源。

尽管在一些公共和私人数据库中收集的证据显示,许多维吾尔人因”向儿童传授伊斯兰教”而被拘留在集中营或被判处监禁,但这些案件不属于本报告的范围,因为本报告重点关注以官方和非官方身份担任宗教领袖的个人。然而,涉及”向儿童传授伊斯兰教”指控的案件仍在目前的数据集中,如果作证人明确指出他们是宗教人士的话。

我们汇编的被拘留、被失踪或被判刑者名单绝非详尽无遗。尽管我们的结论是基于一个尽可能全面的数据库,但我们认识到数据来源的缺陷,因为我们的数据来源主要是由维吾尔人侨民提交的间接资料。维吾尔侨民通常是唯一能够收集有关他们在东突厥斯坦的家人和朋友信息的来源,尽管这种信息很有限。我们采取了一些方法来证实这些信息,下面将进一步详细介绍。

东突厥斯坦当地局势的变化可能会进一步影响源数据的真实性。许多案件是自2017年以来报告的,鉴于进出东突厥斯坦的通信和联络仍然非常困难,通常很难确定一些人在最初被拘留后是否已从集中营被释放。虽然有一些证据表明,一小部分被关押的人已被释放,但释放可能并不普遍。正如一个数据库来源所指出的,”与地区当局声称被拘留者已被释放的说法相反,我们只观察到极少数的人被证实已被释放。63维吾尔过渡司法数据库:www.utjd.org “我们选择在我们的数据集中留下10个”释放案例”,因为许多人被释放后又被重新逮捕,而且这些案例提供了当局拘留这些人理由的线索。

第三个障碍是提交的资料或数据的汇编本身所包含的详细信息太少了。尽管这些案件包含了一些信息,可以对各种趋势进行合理的评估,但许多案件细节要么没有,要么不确定。尽管如此,所有1046个案件都包括了姓名、职业和性别(100%);925个(88%)包括了县名;668个(64%)包括了报告时的身份信息(监狱、拘留营、释放、软禁、死亡)。601个(57%)包括关于拘留或失踪的年份或月份的信息;595个(57%)包括出生年份;313个(30%)包括被拘留或判刑的原因;247个(24%)包括被拘留或判刑的地点;186个(18%)包括该宗教人士曾经所属清真寺的信息。

由于这些未知因素,我们采取了与多个证词以及调查记者和研究人员的报告进行交叉比对的方法,尽可能地证实数据的真实性。在数据库中的所有案件中,有105个案件至少有两个来源的证明,而其余的案件只有一个来源。我们承认,在某些情况下,来自不同数据库和其它来源的关于同一人的多个证词可能是由一个来源提交的。

尽管有诸多局限,我们认为本报告所汇编的数据是自约2014年以来被拘留的维吾尔族神职人员的最权威记录,因为目前还没有其它研究试图评估这种形式的拘留情况。

为了解决某些情况下缺乏直接证实的问题,我们将数据库中的县级拘留率与居住在每个县的整个地区的突厥人(维吾尔族、哈萨克族、吉尔吉斯族、乌兹别克族、塔塔尔族)的百分比进行了比较。64 这些数字是根据2018年《新疆统计年鉴》得出的。 在我们的数据库中,几乎每个县的被拘留者的百分比都与居住在每个县的突厥人在该地区突厥人总人口中的百分比相对一致。这告诉我们,如果整个地区有类似比例的突厥人被拘留,那么汇编的案件至少可以与人们的预期相一致。例如,在我们的数据集中包括居住地数据的案件中,14.7%的人居住在伊犁,而突厥人占该地区突厥人总人口的15.6%。同样,我们的数据库中有4.4%的人是克孜勒苏的居民,而该地区的突厥人占所有突厥人总数的4.3%。一个明显的例外是喀什地区,它在我们的数据库中占16.9%,而突厥人口占整个地区总人数的32%。这些较低的统计数据可能是由于喀什地区政府更严更多的安全管控措施,导致喀什的维吾尔人与其它地区交流沟通的能力更弱。

尽管有诸多局限,我们认为本报告所汇编的数据是自约2014年以来被拘留的维吾尔神职人员的最权威记录,因为目前还没有其它研究试图评估这种形式的拘留情况。我们已尽最大努力尽可能多的透明度提供这些信息,同时确保东突厥斯坦和国外的维吾尔人免遭报复。出于这个原因,我们选择不向公众发布数据库。

这些拘留率不应被理解为代表该地区所有被拘押突厥人的广泛趋势,因为宗教人士一直是中国政府打压的目标,甚至是在2015年之前也一直是这样。维吾尔神职人员的拘留率可能与知识阶层的拘留率相当,后者因其在社会中的影响力而成为打压目标。65维吾尔人权项目,“更新——被拘留和失踪:在维吾尔家园遭受打击的知识分子”,2019 年 5 月 21 日,https://uhrp.org/report/update-detained-and-disappeared-intellectuals-under-assault-in-the-uyghur-homeland/

IV. 当代宗教实践

虽然维吾尔人的伊斯兰教习俗随着时间的推移发生了很大变化,但自20世纪90年代以来,中国共产党的政策明显改变了可接受的(和”合法的”)宗教习俗和表达的范围。

近几十年来,尽管有许多限制,但维吾尔人通常信奉一种逊尼派伊斯兰教(Sunni Islam)。虽然大多数维吾尔人认为伊斯兰教是其文化身份的一个组成部分,但一部分人过着更多的宗教生活,另一部分人则过着更世俗的生活。

维吾尔人社区和村庄传统上都有一座当地的清真寺,伊玛目(或称“阿訇”)在那里主持每天的五次祈祷并进行布道,但至少自2016年以来,拆除或大幅改建这些清真寺的运动一直在进行中。66维吾尔人权项目,“摧毁信仰”;澳大利亚战略政策研究所,“文化抹杀”。年长的男性会一直持续地参与召唤祈祷,而在城市中心之外,也经常看到年轻男性在工作之余,独自或以小组形式在适当时间进行祈祷。参加祈祷的妇女一般都是私下祈祷,而且由于中国政府自1990年代以来的限制,18岁以下的儿童不允许进入清真寺或参加宗教活动。67第五部分详细探讨了宗教压迫的历史。

尽管伊玛目曾经由他们自己的地方社区和教众选出,但现在对东突厥斯坦伊玛目培训的监督是由国家控制的中国伊斯兰教协会(IAC)全权负责,该机构现在由负责管理中共伊斯兰教相关政策的统战部监督。中国伊斯兰教协会的目的不是提供实质性的宗教教育,而是确保对中国共产党的忠诚,并管理神职人员和信徒之间的关系。根据现已解散的国家宗教事务局(SARA)的规定,国家批准伊玛目的主要要求是伊玛目”热爱祖国,支持社会主义制度和中国共产党的领导,遵守国家法律,[并]维护国家统一、民族团结和社会稳定。”68美国国会及行政当局中国委员会(CECC),“CECC 2012年度报告”,2012 年 10 月,https://www.cecc.gov/publications/annual-reports/2012-annual-report

直到2017年,整个地区只有一所官方认可的宗教专业人员培训学校——位于乌鲁木齐的新疆伊斯兰学院,其中包括新疆伊斯兰经学校。教师是政府雇员,学院的课程由中共统战部进行监督。据报道,自2017年以来,地区政府在东突厥斯坦各地设立了8个培训宗教教职人员的学院分支机构,这可能是为了更密切地监督维吾尔宗教领袖和学生的活动。为了获得正式伊玛目的资格并履行相关职责,所有伊玛目候选人都必须从这些中共批准的学院之一毕业。69 刘欣,《新疆伊斯兰学校为伊玛目开设反极端主义课程》,环球时报,2018年7月25日,存档于https://web.archive.org/web/20210409211226/https://www.globaltimes.cn/content/1112288.shtm

除了在国家任命的伊玛目带领下在清真寺进行严格控制的宗教活动外,一些维吾尔人还在“麻扎”进行祈祷,麻扎是苏菲派穆斯林圣人的圣地,这些圣地通常由维吾尔历史人物的坟墓组成,是朝圣者的目的地。维吾尔民俗学家热依拉·达乌特(Rahile Dawut)在2017年12月失踪前对维吾尔宗教文化和民俗进行了广泛的研究,70克里斯·巴克利(Chris Buckley)和奥斯汀·拉姆齐(Austin Ramzy),“随着镇压席卷中国西部,明星学者消失”,《纽约时报》,2018 年 8 月 10 日,https://www.nytimes.com/2018/08/10/world/asia/china-xinjiang-rahile-dawut.html 她指出:”麻扎结合了伊斯兰教的宗教元素—在意识形态上以崇拜穆斯林圣人为基础—以及植根于大众信仰的元素,其方向是追求‘今世利益。'”71拉希尔·达乌特(Rahile Dawut),“神社朝圣与可持续旅游”,《定位中国与中亚之间的维吾尔人》,编辑。贝勒-汉恩等人。 (奥尔德肖特,英格兰;伯灵顿,佛蒙特州:阿什盖特,2007 年)。 学者里安·图姆(Rian Thum)称麻扎是”一个景观,具有特别的真实性,是神圣的象征,作为一个物理存在,其神圣性甚至超过了清真寺72Rian Thum,“新疆的空间净化:大环境下的麻扎亵渎”,《中国制造》杂志,2020 年 8 月 24 日,https://madeinchinajournal.com/2020/08/24/the-spatial-cleansing-of-xinjiang-mazar-desecration-in-context/. “自2017年以来,中国当局有计划地摧毁或亵渎了这些圣地(或称“圣祠”),在过去三十年里,许多圣祠逐渐对朝圣者完全关闭。73同上。 圣祠朝圣—与许多其它维吾尔宗教活动一样—被视为”非法宗教活动”而被禁止。74雷切尔·哈里斯(Rachel Harris),“维吾尔遗产与新疆的文化种族灭绝罪”,Newlines Institute,2020 年 9 月 24 日,https://newlinesinstitute.org/uyghurs/uyghur-heritage-and-the-charge-of-cultural-genocide-in-xinjiang/

维吾尔人最常见的宗教习俗是不吃非清真食品(伊斯兰教禁止的食品),如猪肉。东突厥斯坦的维吾尔人餐馆提供清真食品,维吾尔人通常只在提供这种食品的餐馆吃饭。然而,一场官方的”反清真”运动在2018年开始了,因为乌鲁木齐的官员呼吁当地官员加强”意识形态斗争”,打击该地区的”清真化”。75Lily Kuo,“中国当局在新疆发动‘反清真’镇压。”

维吾尔人还庆祝反映伊斯兰、突厥和波斯影响的节日,包括Roza Héyt(开斋节)、Qurban Héyt(宰牲节)、Nowruz(突厥新年)和Barat(在斋月前一个月进行祈祷守夜的节日)。其它维吾尔人宗教庆祝活动包括由伊玛目主持婚礼(尼卡)、割礼仪式(割去包皮)和葬礼祭祀(nezirs)。庆祝活动包括祈祷、宰杀牲畜和/或集体用餐,而且可能是有许多人参加的大型活动。对这些庆祝活动和生命周期活动的限制越来越多。76Timothy Grose,“中共如何接管最神圣的维吾尔仪式”,ChinaFile,2020 年 12 月 9 日,https://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/how-ccp-took-over-most-sacred-of-uighur-rituals

从这些习俗、仪式和庆祝活动中,我们可以窥见伊斯兰教是如何影响和塑造维吾尔人生活的,特别是在过去的几十年里。然而,要想了解地方当局在同一时期内对这些活动的压制有多快,是很困难的。尽管维吾尔宗教人士现在正面临着一个非常严格的、甚至是极权主义的环境,但在该地区的历史进程中,已经出现了一个宽容和压制的循环模式,这有助于理解局势如何发展到今天的地步。

V. 维吾尔人的宗教历史

今天,大多数维吾尔人将伊斯兰教视为其身份的一个核心部分,尽管以伊斯兰教为基础的维吾尔人身份(与其它身份一样)非常复杂,与民族和文化身份深深交织在一起,受到共同历史以及长期内部和外部因素的影响。据学者们的研究,今天的维吾尔人可能会从至少五个方面来识别他们的民族性,”在特定的情况下对特定的人有不同程度的重要性”。77格雷厄姆·富勒(Graham Fuller)和乔纳森·利普曼(Jonathon Lipman),“新疆的伊斯兰教”,第 338 页。另见 Dru Gladney,“关系他异性:在中国、中亚和土耳其构建东干(回族)、维吾尔族和哈萨克族身份”,历史与人类学,9 (4),445-477。

学者们认为,在18世纪清军进入该地区之前,维吾尔人拥有”共同的文化范式、社会互动模式、宗教习俗和道德价值观,共同的历史,以及对土地的依恋”。78乔安妮·史密斯·芬利(Joanne Smith Finley),《象征性抵抗的艺术:当代新疆的维吾尔身份和维吾尔汉族关系》(莱顿:布里尔,2013 年),第 4-5 页。 在任何情况下,维吾尔人共同的宗教信仰代表了一个主要特征—一个不容易脱节的特征。

随着时间的推移,东突厥斯坦地理位置的相对隔离也对该地区独特的伊斯兰教和民间宗教习俗的发展起了重要作用,79有关维吾尔人历史宗教习俗和身份形成的概述,请参阅 Rian Thum,维吾尔历史的神圣之路(马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,2014 年)。 但该地区的多样性也一直存在。正如贾斯汀-鲁德尔森(Justin Rudelson)所指出的,”在新疆,由于绿洲之间相隔甚远,这种多样性在历史上得到了进一步发展。80贾斯汀·鲁德尔森 (Justin Rudelson),绿洲身份:中国丝绸之路沿线的维吾尔民族主义(纽约:哥伦比亚大学出版社,1997 年),第24页。 “这种宗教多样性今天仍然存在。因此,生活在东突厥斯坦的人们有着多样化的宗教历史,其特点是在10世纪和15世纪之间皈依伊斯兰教之前,人们信奉佛教、萨满教、摩尼教和基督教景教。

19世纪末和20世纪初是东突厥斯坦宗教的活跃期,维吾尔人和当地穆斯林人大多不受任何约束地从事宗教活动,并能够前往中亚其它地区和世界任何地区接受更多的宗教教育。维吾尔人继续发展和利用了独特的教育系统,其中最明显的是受到扎吉德(新式教育)运动(Jadidist movement)的影响—19世纪末在中亚地区流行的穆斯林改革运动。扎吉德运动在该地区的影响是”拒绝传统的墨守成规的学习方法,支持通过现代教育加强个人和民族的力量”,81Nabijan Tursun和James Millward,“政治历史和控制策略,1884-1978”,新疆:中国的穆斯林边疆,编辑。 Frederick Starr(纽约和伦敦:M.E. Sharpe,2004 年),第73页。 因为它的方法将宗教教育与现代文学、历史、数学和科学研究结合起来。82肖恩·罗伯茨(Sean Roberts),维吾尔人的战争:中国针对穆斯林少数民族的内部运动(普林斯顿:普林斯顿大学出版社,2020 年),第31页。 许多在1920年代吸收了扎吉德思想的维吾尔人后来都参与了1930年代的独立运动。83乔安妮·史密斯·芬利(Joanne Smith Finley),《象征性抵抗的艺术》,第 16-17页。

除了扎吉德运动建立的学校外,6至16岁的男孩(在某些地方,包括12岁以下的女孩)也可以在传统的学校(maktap)、非正式清真寺学校、教师家或富裕社区成员的家接受伊斯兰教育。84James Millward,欧亚十字路口:新疆的历史,(纽约:哥伦比亚大学出版社,2007 年),第146页。 琳达-本森(Linda Benson)在谈到当时的教育机会时写道:“只提供宗教教育的学校在维吾尔语中被称为’kona mektep’,而提供部分世俗教育的学校被称为’Yengi mektep’”。85Linda Benson,“少数民族的教育和社会流动”,新疆:中国的穆斯林边疆,编辑: Frederick Starr(纽约和伦敦:M.E. Sharpe,2004 年),第192页。 课程由伊玛目教授,主要是宗教课程,包括宗教节日、古兰经和一些诗歌的教学。东突厥斯坦南部较大的绿洲也支持伊斯兰学校,即附属于圣地并作为慈善基金会运作的学院,到20世纪初有几十所这样的学院。86Millward,欧亚十字路口,第146-148页。

1912年清朝灭亡后的民国初期,维吾尔人的生活几乎没有什么实际变化,因为一些伊斯兰教的习俗和地方风俗仍保留。然而,到了1920年代末,随着对当地人民不满情绪不太理会的官员来管理该地区,这一空间开始消失。一些伊斯兰教习俗受到限制,包括禁止当地居民朝觐,哈密(Qumul)和和田(Hotan)地区出现了反抗,并在喀什噶尔建立了短暂的第一东突厥斯坦伊斯兰共和国(1933-1934)。后来,该地区新最高殖民官员军阀盛世才采取了一些措施来安抚当地居民,向数以千计的中低层伊斯兰教士提供粮食和货币津贴,并允许伊斯兰法院系统在民事和轻微刑事案件中与中国司法系统并行运作。87Millward, 欧亚十字路口, 第247页。

尽管当时的中国殖民政府采取了温和的通融政策,但由于担心允许人民信奉宗教可能会导致叛乱,一些宗教活动仍然受到限制。然而,由于对中国统治的持续不满,在苏联的支持下,由伊犁地区(Ghulja region)的起义开始,维吾尔人建立了东突厥斯坦第二共和国。在东突厥斯坦第二共和国时期(1945-49年),维吾尔和哈萨克领导人对伊犁、阿勒泰、塔尔巴哈台三个地区行使了事实上的控制权,并被迫与在乌鲁木齐的国民党组成联合政府。正如肖恩-罗伯茨(Sean Roberts)所指出的,”在许多方面,新疆联合政府……代表了最宽容的政府……代表了现代历史上, 包括到今天为止,对该地区穆斯林人口最宽容的政府。”88罗伯茨(Roberts),《向维族宣战:中国打击新疆穆斯林的运动》,第41页。

1949年中国共产党占领东突厥斯坦后,维吾尔人和当地居民再次经历了对伊斯兰教活动的进一步压制。限制性政策主要来自于中国共产党的马克思列宁主义方法,它认为宗教是不可取的,是”政治反对派和削弱社会主义国家影响力的潜在因素。”89Stephen E. Hess,”伊斯兰教、地方精英和中国在整合维吾尔民族方面的失误” ,USAK 国际政治与法律年鉴,2010 年第三期:第 407-430页。 与历代统治者的历史焦虑相似,中共将宗教和宗教领袖的作用视为对党统治的威胁,因为他们有能力团结和动员大量人口。”90同上,第411页。 学者们认为,伊斯兰教,以及推而广之的伊斯兰教义,被认为是(而且仍然是)”反动的意识形态和封建的回潮,充其量是人类社会落后的一面,注定要随着进步和科学的发展而枯萎”91格雷厄姆·富勒(Graham Fuller) 和乔纳森·利普曼(Jonathon Lipman),“新疆的伊斯兰教”,第332页。。

H.H. Lai为理解中国从这一时期开始的宗教政策变化提供了一个有用的框架:”吸纳”(1949-57年),”摇摆”(1958-65年),”禁止”(1966-79年),以及”蓄意垄断”(1979年后)。在1950年代初期至中期,党国为伊斯兰教的实践提供了一些空间,允许伊玛目保留他们的职位(尽管受到严格控制),并允许维吾尔人担任曾仅限于汉人的职位。92Rian Thum,“现代中国的维吾尔人”,牛津亚洲历史百科全书(2018 年),https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190277727.001.0001/acrefore-9780190277727-e-160不过,正是在这一时期,党国便开始在编纂和决定伊斯兰教中的哪些内容是合法和正确的。正如Rian Thum所指出的,与之前的朝代和政府相比,”共产党人的目标是用国家机构全面取代[伊斯兰法院]系统”,并”将宗教机构纳入国家管理体系,由政府财政提供资金,尽管其管理水平大大降低。”93同上。

1956年,中共开展“百花齐放”运动,号召大家对党提出批评,许多维吾尔人公开反对不公平待遇。但是随后在1957年进行的“反右”运动中,那些提出批评的人成为了被逮捕的对象,特别是伊斯兰教领导人。94Nabijan Tursun 和 James Millward,“政治历史和控制策略,1884-1978”,新疆:中国的穆斯林边疆,编辑: Frederick Starr(纽约和伦敦:M.E. Sharpe,2004 年),第 92-93 页。 中国共产党的官方宗教改革运动开启了彻底拆除所有维吾尔人宗教机构和废除宗教习俗的进程。95Rian Thum,“现代中国的维吾尔人”,第13页。

大跃进期间(1957-62年)的集体化政策将清真寺的土地收归国家,禁止马扎节庆(mazar festivals),并几乎禁止了所有的伊斯兰教实践。在文化大革命(1966-76年)期间,镇压进一步加剧。正如詹姆斯-米尔沃德(James Millward)所记录的:

有许多关于焚烧古兰经的报道;清真寺、麻扎、伊斯兰学校和穆斯林墓地被关闭和亵渎;非汉族知识分子和宗教长者在游行和批斗会上受到羞辱;禁止穿民族服装;年轻女性的长发在街上被剪掉。96Millward, 欧亚十字路口, 第275页。

在今天中共对待伊斯兰教和维吾尔人的方式中,有很多类似的例子。

维吾尔人权项目采访的所有移居海外的伊玛目都说“文化大革命结束后的那段时期是相对宽松的时期。

埃德蒙-怀特(Edmund Waite)解释说,作为对这一时期政策的回应,许多穆斯林对伊斯兰教仪式进行了调整,使家庭中的普通人可以在不被外人注视的情况下进行这些仪式,这就把宗教教学和实践转移到了不太正式的家庭角色中,颠覆和摆脱了国家的控制。97Stephen Hess,“伊斯兰教、地方精英和中国在整合维吾尔民族方面的失误”,中亚和高加索研究杂志,4:7(2009 年),第87页。 许多这样的反抗行为一直延续到20世纪90年代和本世纪初。98史密斯·芬利(Smith Finley),象征性抵抗的艺术。 在与维吾尔人权项目的访谈中,移居各地的维吾尔伊玛目都说文革后的一段时期是相对宽松的时期,是“宽容—压制”循环中的“宽容”。然而,在整个20世纪90年代和本世纪初,当维吾尔人试图进行各种形式的公民抵抗时,国家又开始了镇压。

我们知道,在文化大革命时期,维吾尔人采用了许多创造性的方法,通过私人教学或纯粹的记忆,冒着巨大的风险,继续将宗教知识传给下一代。研究人员对维吾尔人最近的抵抗形式记录得比较少,特别是以私人宗教传播的形式记录得少。

20世纪80年代开始的宗教复兴时期为我们提供了一个理想的起点,本报告拟介绍五位维吾尔人伊玛目(或称“阿訇”)的故事,他们在文革后期成长起来,亲身经历了这种复兴。下面一节介绍他们的故事,我们利用现有的学术研究方法对这些故事进行背景分析,最终说明中国政府是如何采取我们今天看到的镇压政策的。

VI. 伊玛目谈开放和新的限制问题

与1980年之前几十年的恐怖相比,20世纪80年代为宗教活动提供了一个相对开放的时期。1980年之前的几十年,宗教建筑被系统性地拆毁,礼拜者和宗教人士被监禁。20世纪80年代,清真寺被重新开放和修复,并建成了许多新的清真寺,99澳大利亚,战略政策研究所,“文化抹杀:追踪新疆维吾尔和伊斯兰空间的破坏”,2020 年 9 月 24 日,第 5 页。 https://www.aspi.org.au/report/cultural-erasure。 马扎节庆又可举行,并且人们又可前往伊斯兰国家—特别是年长的维吾尔人被允许参加朝圣之旅。即使是党员,也可以灵活地进行日常祈祷和参加星期五的清真寺活动。100Millward, 欧亚十字路口, 第278页。 1986年,穆罕默德·萨利·阿吉(Muhammad Salih Hajim)通过政府资助的项目将《古兰经》翻译成了维吾尔语,101穆罕默德·萨利赫·哈吉姆(Muhammad Salih Hajim)虽然在整个 1980 年代受到中国政府的青睐,但与许多其他曾得到中共支持的维吾尔学者和宗教人士一样,于2017年被关押在“再教育” 营,他被关在“再教育” 营不到两个月即去世。维吾尔年轻人可远赴沙特阿拉伯、巴基斯坦、埃及和土耳其,接受在中国其它地方无法获得的宗教教育。1021980年代,巴基斯坦虽然是在该国北部伊斯兰学校学习的维吾尔人的友好目的地,但在接下来的十年中的后几年,巴基斯坦迅速屈服于中国的要求,多次强行驱逐维吾尔人。参见世界维吾尔大会,“寻求一个可以自由呼吸的地方:维吾尔难民和寻求庇护者面临的当前挑战”,2017 年 6 月,https://www.uyghurcongress.org/en/wp-content/uploads/2017/06/WUC-Refugee-Report-Updated-June-2017.pdf。

例如,在东突厥斯坦南部城市莎车县(Yarkand)的宗教学校学习的学生人数从1979年的150人增加到80年代末的722人,其中一半以上的学生来自该地区的其它地方。103Millward, 欧亚十字路口, 第282页。 1990年,根据一项内部调查,整个地区有超过938所古兰经学校,共有近10000名学生104Rémi Castets, “现代中国国家和对维吾尔伊斯兰教的控制策略”,中亚事务,2015 (2):221-245。。伊玛目梅托赫提(Mettohti)告诉维吾尔人权项目,在大跃进和文化大革命后的这十年中发生的宗教复兴对维吾尔人来说并不难理解。他说:”那时,年轻的宗教领袖出现了,恢复了我们以前曾拥有的东西,或者提醒了我们以前曾拥有的东西。这让我们很容易回到我们是谁的这个原点。”105维吾尔人权项目对梅托赫提(Mettohti)的采访,2020 年 8 月。

那时候,中国政府虽然没有积极支持宗教活动,但更多的是起到了“不干涉”的作用,正如阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)告诉维吾尔人权项目的:”一些清真寺归还给了人民,政府再次允许公开祈祷,但党没有提供任何财政支持。” 这并不是说整个东突厥斯坦的宗教限制没有持续存在,但相对而言,为宗教表达和实践打开了一些空间。然而,到了1980年代末,随着1985年、1988年和1989年爆发的由学生发起的大规模示威活动,维吾尔人对中国统治的不满情绪再次出现。在1980年代末期,维吾尔人学生认为有足够的空间来挑战中国共产党的一些政策,尽管是很谨慎的。正如肖恩-罗伯茨所认为的:

如果这些宽容政策得以持续,维吾尔人很可能在1990年代更容易融入中国社会,特别是如果中国承认新疆维吾尔人的祖国,并在那里实行实质性的民族自治。106肖恩·罗伯茨 (Sean Roberts),《向维族宣战:中国打击新疆穆斯林的运动》,第52 页。

宗教复兴受到压制

1990年4月,由于中国政府对伊斯兰教的压制,巴仁乡(Baren)爆发了起义,导致几名维吾尔人和中国安全部队人员死亡。作为回应,地区政府于1990年9月通过了两套法规,旨在将宗教活动限制在”不威胁现状”的范围内,并规定只有经当局批准和许可的伊玛目才可以合法地传教。107Michael Dillon,新疆——中国的穆斯林远西北地区(伦敦:劳特利奇,2004 年),第73页。 迈克尔-狄龙(Michael Dillon)指出,对于当时巴仁乡附近的伊玛目来说,”所有伊玛目都要给政府写一封信,保证他们的忠诚”,这导致了后来中国共产党要求伊玛目更公开更强制性的忠诚表现。随后,1991年苏联解体,加剧了人们对伊斯兰教作为一种潜在组织力量的担忧,并导致了短暂宽容时期的结束,转为压制。

1991年政府对大约25,000名专业宗教人员进行了考试,结果有10%的人被免职,中国共产党首次对伊玛目进行了定期政治考试。

此后,中国官员专门针对维吾尔伊玛目和神职人员进行打压,解散了未经授权的古兰经学校,并停止了清真寺的建设,而清真寺在20世纪80年代有明显增加。1991年中国政府对大约25,000名专业宗教人员进行了考试,结果有10%的人被免职,108Lillian Craig Harris,“新疆、中亚和中国政策在伊斯兰世界的影响”,《中国季刊》,133(1993):111-29。 中国共产党首次对伊玛目进行了定期政治考试。只有那些被党认定为”爱国和政治可靠”的人才能继续留任109Gardner Bovingdon,《维吾尔人:他们自己土地上的陌生人》(纽约:哥伦比亚大学出版社,2002 年),第66页。,而且从那时起,新的伊玛目候选人必须在乌鲁木齐的伊斯兰教经文研究所接受培训,方能获得官方认可。时至今日,该研究所的所有”教员”都是政府雇员,研究所的课程也由中国伊斯兰教协会决定。110富勒(Fuller)和利普曼(Lipman),“新疆的伊斯兰教”,第333 页。

将伊斯兰教培训限制在学院内,使中国政府有权逮捕和判处在国家法规范围之外授课的”未经授权”的伊玛目。许多针对伊玛目的早期压制政策开启了对整个伊斯兰教进行严格限制的长期过程。按照中共的逻辑,如果能控制维吾尔社会中有影响力的宗教人士,那么它就能控制并最终消除其认为”不正常”的做法。111回想一下,中国宪法几乎从未正式禁止“正常的宗教活动”。但什么是“正常”或“不正常”(合法或非法)行为从来没有被明确阐述过,这使得中共可以随着时间的推移而改变自己的界限,过去五年的根本变化就是证明。

在某种程度上,这些新的要求在维吾尔信徒和当局之间创造了一个新的不稳定分裂点。正如一些学者所指出的,与维吾尔人在国家和党的机构中权力职位形成鲜明对比的是, “乌里玛(ulema)112乌里玛(ulema)是伊斯兰教中宗教和法律学者和伊玛目团体的统称。仍然是一个地方或(在少数情况下)地区领导人,不安地处于与伊斯兰教保持个人联系的普通维吾尔人和世俗机构之间。” 伊玛目们越来越发现自己所处的微妙位置,在某些情况下,还招致了对他们自身的威胁和暴力袭击。当时一个相当震惊但相对孤立的例子是 1996 年对来自喀什噶尔艾提尕尔大清真寺(Id Kah mosque)的113富勒(Fuller)和利普曼(Lipman),“新疆的伊斯兰教”,第333页。位伊玛目的暴力袭击,据称是为了警告其他人“不要‘听’(勾结)汉族霸权。”114狄龙,新疆——中国的穆斯林远西北地区,第87页。 被袭击的伊玛目阿荣汉·哈吉毛拉(Mullah Aronghan Haji)也是新疆中国人民协商委员会副主席和国家资助的中国伊斯兰协会常务委员会成员。袭击发生后,一名年轻的维吾尔人告诉乔安妮·史密斯·芬利(Joanne Smith Finley):“那个伊玛目与当局的联系太密切了。”115史密斯·芬利(Smith Finley),象征性抵抗的艺术,第202页。

1995年,拜图拉清真寺(Baytulla mosque)的两名伊玛目因讨论时事被拘留后,和田发生了抗议活动。他们的接替者之一阿卜杜勒·卡尤姆(Abdul Kayum)也因倡导妇女权利而被拘留。据大赦国际(Amnesty International)称,事件发生两三个月后,有20人被判处了3至16年不等的监禁。116国际特赦组织,“新疆维吾尔自治区的严重侵犯人权行为 [原文如此]”,1999 年,https://www.amnesty.org/download/Documents/144000/asa170181999en.pdf 阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)告诉维吾尔人权项目,他被迫辞职的原因是”他很有影响力,特别是在年轻人中……当时有太多人参加他的清真寺”,”当时他们感觉到年轻人对[人们]有很强的影响力”。在几年后的另一个案例中,该政府解雇了喀什的伊玛目阿卜杜勒哈米德(Abdulhamid),因为他”简直太受欢迎了,而且他强调宗教知识和维吾尔人民发展被视为是对政府的颠覆。”117埃德蒙·怀特(Edmund Waite),“国家对维吾尔人伊斯兰教的影响:喀什绿洲的宗教知识和权威”,中亚调查,第25卷第3期(2006 年 9 月),第251-65页。

阿卜杜拉赫曼还告诉我们,在1990年代中期,哈提卜(伊玛目在伊斯兰教中的高级角色,需要在星期五和开斋节祈祷时进行布道)实际上被中国政府相对频繁地替换,尽管有一些案例是抗议活动导致的。当时,伊玛目们仍然公开表示对宗教压制的不满,这可能是由于前十年相对开放和宽松的结果。阿卜杜拉赫曼说,”我们绝对反对宗教限制”,”我们确实表达了我们的观点,我们对此不满意,[宗教]教育自由是每个人的权利。”118维吾尔人权项目对阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)的采访,2020 年 8 月。

所有伊玛目都告诉维吾尔人权项目,自从中国政府将他们—以及他们整个家庭—列为”可疑分子”之后,限制明显加剧。

1996年,为了应对越来越多的反抗,地区当局在1994年法规的基础上通过了”第7号文件,”119中华人民共和国国务院令[宗教事务条例],1994年7月16日通过,1994年10月10日生效,https://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/xinjiang-uyghur-autonomous-region-regulation-on-the-management-of。 该文件规定当局要加强对宗教的领导和控制,包括伊玛目的教义和清真寺的建设120人权观察,“国家对宗教的控制:更新 #1”,1998年3月1日,https://www.refworld.org/docid/3ae6a7d08.html。,并对外国文化交流进行严格限制。

詹姆斯-米尔沃德(James Millward)指出,中国对该地区的描述与在当地实施的政策之间似乎存在矛盾: “当然具有讽刺意味的是,即使在宣传新疆是丝绸之路和新欧亚大陆枢纽的同时,中国政府也会限制新疆青年的对外接触和教育交流。” 121詹姆斯·米尔沃德(James Millward),《欧亚十字路口》,第343 页。 第一次”严打”运动也是在这个时期发起的,虽然它更广泛地针对犯罪行为,但中国政府越来越多地使用”非法宗教活动”的说法,导致对维吾尔神职人员的更多限制,这是”严打”运动的一部分。

我们采访的所有伊玛目都说,20世纪90年代中期中国政府明显加强了对宗教的限制,尽管与2015年或2016年伊玛目们出逃前的几年相比,政策实施起来相对温和。所有伊玛目都告诉维吾尔人权项目,自从中国政府将他们—以及他们家庭—列为”可疑分子”之后,限制明显增加。阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)告诉我们:”自1995年以来,由于我们被列为‘可疑分子’,我们整个家庭都生活在恐惧之中。不断有人来抄家搜查非法书籍”,当局开始”关注家里的情况”。对这些宗教人士及其家人的影响是很直接的,甚至包括他们在公共场合的外在表现,正如阿卜杜克尤姆解释说:”当你被列为可疑分子时,你甚至必须看起来很高兴。如果你看起来很愤怒或生气,他们就会逮捕你。”

1995年,当局正式批准阿卜杜克尤姆担任哈提卜,当时他只有17岁。他谈到担任该职务后的遭遇时说:

当我成为一名哈提卜时,我成了一个更被针对的人。无论我做什么,无论我去哪里。我都在当局的”可疑”名单上。甚至在开斋节期间:我去了哪里?我和谁见面了?我和谁说话了?我总是,总是被监视着。122维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020 年 8 月。

在伊宁一个宗教家庭长大的梅托赫提(Mettohti)讲述了他被可疑政府人员骚扰的经历。由于当时政府正处于镇压维吾尔人麦西来甫meshrep(一种寓教于乐的民间活动)的阶段,即使是有组织的体育运动也被视为可疑的活动123几位学者探讨了关于meshrep(一种广泛的社区聚会形式,通常同时作为娱乐、虔诚和道德的平台)自1990年代后期以来如何成为中国政府控制和打压的对象。参见 Jay Dutcher 的第 11 章,沿着一条狭窄的道路(剑桥,马萨诸塞州:哈佛大学亚洲中心,2008 年);雷切尔·哈里斯(Rachel Harris),“应对极端主义的每周Mäshräp”:维吾尔社区的音乐制作和中国的非物质文化遗产,“民族音乐学 64 (1): 25–55 (2020);和肖恩·罗伯茨(Sean Roberts),“在不断变化的边境地区谈判关于地方、伊斯兰教和民族文化:伊犁河谷维吾尔族年轻人中Mäshräp仪式的复兴”,中亚调查 17 (4): 673-99 (1998)。。 梅托赫提告诉我们,情况升级到了这样的地步以至于伊宁附近的维吾尔人在1996年8月举行了反对这些政策的抗议活动,他们举着横幅,横幅上写着:”难道踢足球是犯罪吗?”124维吾尔人权项目对梅托赫提(Mettohti)的采访,2020 年 8 月。

政府还通过先发制人的方式强化了这些政策,即使是在这些宗教家庭中对儿童的宗教教育也受到密切监控。阿卜杜克尤姆告诉维吾尔人权项目,鉴于他的家庭背景,中国当局在他很小的时候就认定他是一个潜在的宗教领袖。他们试图在早期就进行干预,以确保当局能够控制他的发展,包括教他什么,以及最终他会教什么。他解释说:

由于我父亲是很有名的宗教人士,[中国当局]首先来找他谈话。他们告诉我父亲,由于我父亲现在年纪大了,他可能想让他的儿子成为家族宗教知识的”继承者”。他们问我父亲是否曾教过我宗教知识。当我父亲承认只教了一些最基本的宗教知识时,他们表示担忧,重申我们的家庭是”可疑的”,并建议将我送到一所特殊的中国官办宗教学校,不要在家里学习。125维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020 年 8 月。

在这些新法规的背书下,本世纪初,国家采取了影响更大的新战略,即在全区范围内为维吾尔族神职人员开设强制性课程。

他的故事表明,尽管中国政府在1995年之前一直在加强限制,但它仍然希望将宗教教育纳入自己的利益范围,而不是完全杜绝它。

当时许多维吾尔宗教人士从一开始就选择在这个新构建的国家控制体系之外活动,选择不扮演政府和人民之间的中介角色。这形成了很多未经政府批准的伊玛目和宗教领袖地下宗教教学的兴起。在1980年代,年轻的宗教学生通常会去当地伊玛目家上课,但这种情况在90年代中期发生了逆转,伊玛目开始去学生家里上课,以避免被发现。然而,基于现在在清真寺以外进行宗教教育是非法的,这种做法会带来因“非法传教”或“颠覆国家”而被拘留的巨大风险。

整个20世纪90年代,各种限制一直在升级。1997年,两名维吾尔宗教学生被捕,由此引发的伊宁地区的抗议活动也被暴力镇压,此后,地区政府颁布了”1998年10月指令”,命令地方当局建立政治审查档案,确保伊玛目符合政治要求,并建立了伊玛目资格认证的年度修订制度,要求伊玛目参加”爱国主义教育”课程。126 人权观察,“毁灭性打击:对新疆维吾尔人的宗教镇压”,2005 年,第32页,https://www.hrw.org/reports/china0405.pdf。

21世纪初的一套新法规表明,当局进一步限制了维吾尔神职人员行使任何形式的自主权。除了对宗教活动的所谓保护外(这种保护一直在减少),该法规规定了维吾尔宗教教师的责任,包括接受政府的直接监督。127 人权观察,毁灭性打击,第33页。 地区政府还通过了对1994年条例的修正条例,缩小了注册宗教组织赞助神学院、学校或经文班的权利,并”强调事先未经批准,任何人都不得教授‘经文学生’。”128人权观察,毁灭性打击,第36页。

伊玛目必修课程

在这些新法规的背书下,本世纪初,国家采取了影响更大的新战略,即在全区范围内为维吾尔神职人员开设强制性课程。这一要求建立在20世纪90年代初通过统战部在地方一级推出零星课程的基础上,为地方宗教领袖提供关于中国法律制度的培训,以”澄清中共宗教信仰政策以及合法和非法宗教活动的区别”。129Michael Dillon,新疆——中国的穆斯林远西北地区,第90页。 一些伊玛目由于最初的这些培训要求而逃离了中国,因为不遵守政府的规定或不参加规定课程,就会被软禁或判刑。130Spiessens,“维吾尔莫拉的侨居生活”,第283页。

2001年9·11袭击事件是中国政府对待维吾尔人的一个重要转折点。当局开始强调需要应对他们声称的与国际恐怖主义有关的威胁,尽管官员们在9·11之前就曾表示,”新疆绝不是一个经常发生暴力和恐怖事件的地方。”131鲍立生(Bao Lisheng),“中国官员说新疆没有多少恐怖主义”,《大公报》,2001年9月2日。中国政府接着发表了一些报告,声称东突厥斯坦的动乱与国外的国际恐怖主义网络有关,尽管缺乏任何实质性证据。132有关中国政府在9/11之后的声明和要求的更多信息,请参阅人权观察,“毁灭性打击”,第16-25页。

大约在同一时间,地区政府为维吾尔神职人员开设了更加正式的课程,以确保伊斯兰教义与中共保持一致。整个地区的伊玛目都接到通知,被要求到乌鲁木齐参加为期20天的”再教育”课程,有的时间更长。阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)说:”他们告诉我们,要清除任何不符合社会主义的东西”,课程的内容是”如何改变我们的教义,如何改变我们的宗教,使一切都支持中国的社会主义。”133维吾尔人权项目对阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)的采访,2020 年 8 月。

有好几位伊玛目告诉维吾尔人权项目,尽管课程是强制性的,但大多数学员只是口头上接受了教义,回到家乡后,态度和方法没有任何改变。

人权观察(Human Rights Watch)注意到,中国政府将这场运动称为建国以来”规模最大的宗教培训”,在2001年3月15日至12月23日期间,有8,000名村级以上的伊玛目接受了”政治再教育”。这些培训旨在重新建立”正确的思想认识”,提高宗教领袖的素质。到2002年,政府宣布将在乌鲁木齐再培训8,000名”爱国宗教人士”,其中6,000名在地方一级,其余的在乌鲁木齐。培训课程包括党员和政府官员的演讲,以及关于新法规的书面和口头测试。还值得注意的是,这些课程的每个受训者的态度都受到教员的监督,最后的评价也被存档,这些信息将在未来几年内被用来对付他们中的许多人。134人权观察,“毁灭性打击”,第49 页。

有好几位伊玛目告诉维吾尔人权项目,尽管课程是强制性的,但大多数学员只是口头上接受了教义,回到家乡后,态度和方法没有任何改变。阿卜杜拉赫曼在谈到许多参加课程的人时说:

“他们没有遵守,也根本没有真正服从政府的培训,因为他们知道,如果他们反对政府,他们就会被逮捕。每个人都知道这一点。在培训期间,他们会听从,但他们只是做了他们必须做的事而已。”135维吾尔人权项目对阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)的采访,2020年8月。

人权观察组织的报告支持了阿卜杜拉赫曼的说法,该组织发现,”每一次培训都是一场猫捉老鼠的游戏,最安全的方式是承认一些相对较小的错误,如果需要的话,可以编造一些小错误。”136人权观察,“毁灭性的打击”,第52页。

还有其他的前伊玛目告诉我们,他们知道政府只是想利用他们作为向当地居民灌输知识的一种手段。阿布杜克尤姆告诉我们:”当局想让我成为伊玛目,这样他们就可以利用我为政府服务。他还讲述了这些政策对他宗教意识的影响,他说:

“我必须背诵大量政府说辞。但我知道,如果我背诵这些说辞,我将不再是一个宗教人士,我几乎会成为一个无神论者。我根本不喜欢背诵政府的说辞。”137维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020年8月。

这些培训除了为已经在当地清真寺任职的伊玛目提供短期课程外,还为年轻的维吾尔人提供较长的课程,但受到国家严格控制。2012年,维吾尔人权项目采访了哈密 (Kumul)附近一座清真寺的前伊玛目,他于1998年10月至2001年10月与其他30名学生一起在当地的伊斯兰学院接受了培训。进入该学院有三个条件:候选人1)是高中毕业生,2)没有反政府的记录,3)在政治活动方面有”干净”的家庭历史。这位前伊玛目描述了他们如何花了半天时间来学习伊斯兰教与社会主义原则的兼容性,以及如何协调宗教教义与政府政策。这位前伊玛目还告诉维吾尔人权项目,学院的学生热衷于学习伊斯兰教,为了做到这一点,他们对政治学习老师只是“口头服从”。138维吾尔人权项目,“被玷污的神圣权利:中国对维吾尔宗教自由的铁腕镇压”,2013 年 4 月 30 日,https://docs.uhrp.org/Sacred-Right-Defiled-Chinas-Iron-Fisted-Repression-of-Uyghur-Religious-Freedom.pdf 据受访者称,在他们三年的培训中,古兰经教育只持续了一年,而他们使用的书籍是由中国政府出版的。

数千名已经获得批准的维吾尔神职人员也被强迫在几年内完成这些课程,但这些伊玛目回到当地清真寺后,对他们的影响并不明显。随着政府修订的《宗教事务条例》的颁布以及国家对清真寺的控制力度加大,自上而下针对限制宗教行为和宗教知识传播的法规一直持续到2000年代。139中华人民共和国国务院令[宗教事务条例],2004年11月30日通过,2005年3月5日生效,http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_63293.htm

从2008年开始,地区政府也颁布了限制和控制布维(büwi)活动的措施。虽然各县的政策不尽相同,但制定了许多新措施,包括以中国共产党的宗教政策为重点的正式培训,以及强迫布维签署”维护稳定”的承诺书,包括不戴面纱或穿长裙以及不向学生传授宗教经文。140美国国会及行政当局中国委员会(CECC),“新疆当局培训,企图限制穆斯林女性宗教人士”,2009年8月20日,http://www.cecc.gov/pages/virtualAcad/index.phpd 雷切尔-哈里斯(Rachel Harris)在对布维的研究中发现,到2010年代,迄今为止未被地区政府批准的宗教活动空间开始收紧和消失。141雷切尔-哈里斯(Rachel Harris) ,“和谐新疆的伊斯兰教:农村维吾尔族宗教实践中的声音和意义”,载于《论和谐社会的边缘:社会主义中国的西藏人和维吾尔人》,伊尔迪科·贝勒·汉恩(Ildikó Bellér-Hann)和崔娜·布洛克斯(Trine Brox)主编(哥本哈根:NIAS出版社,2013年),第302页。 当局开始要求许多布维必须获得官方许可,并对向儿童传授宗教知识进行越来越多的监管。

2010年代前后,当局还将宗教布道作为打压目标,迫使维吾尔神职人员充当党的喉舌,维吾尔人权项目在以前的报告中对此有过报告142维吾尔人权项目,“被玷污的神圣权利:中国对维吾尔宗教自由的铁腕镇压,第31-32页。。周五布道仍然是维吾尔人宗教教义最明确、最公开的表现形式之一,所以难怪中国政府会抓住它作为重要控制手段。一位前伊玛目在2012年告诉维吾尔人权项目:

在布道时,我必须向来清真寺做礼拜的人解释国家法律、地方法律、党规和宗教法律。有时他们会问什么是国家允许做的,而我有时也并不知道。当我在讲道中讨论宗教时,必须保持简短。如果清真寺里的任何人问到有关宗教教义的具体问题,党的观察员会阻止其提问。143维吾尔人权项目,《被玷污的神圣权利》,第32页。

他们不仅要求伊玛目背诵这些预先写好的布道词,还要求他们在每周与地方官员开会后,在星期五的祈祷中宣布关于非法宗教活动的规定,并对不遵守的人进行严格处罚。

2008年,中国伊斯兰教协会甚至在各省设立了一个联络员小组,处理涉及宗教文本解释的问题。到2010年,布道内容几乎全部由中国伊斯兰教协会的伊斯兰事务指导委员会撰写。到2013年,伊斯兰教委员会还出版了自己的布道词,144中华人民共和国国家宗教事务局,《国家宗教事务局2013年工作要点》,2013年1月18日,http://www.sara.gov.cn/xwzx/xwjj/18853.htm 并将熟悉这些预先写好的布道词作为确认新教长的条件145美国国会及行政当局中国委员会(CECC),《美国国会及行政当局中国委员会2007年年度报告》,2007年10月10日,http://www.cecc.gov/pages/annualRpt/annualRpt07/CECCannRpt2007.pdf。。他们不仅要求伊玛目背诵这些预先写好的布道词,还要求他们在每周与地方官员开会后,在星期五的祈祷中宣布关于非法宗教活动的规定,并对不遵守的人进行严格处罚。146维吾尔人权项目,《被玷污的神圣权利》,第33页。 阿卜杜拉赫曼告诉我们,”如果我们在批准的布道词上多加一个字,就会被关进监狱。”147维吾尔人权项目对阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)的采访,2020 年 8 月。

自2000年以来,这种对伊玛目的控制或多或少是存在的,但在2009年7月乌鲁木齐的起义后,这种控制尤为严重。正如我们所看到的,1990年巴仁乡的抗议活动、1995年和田的地方冲突以及1997年伊宁的大规模抗议活动都被政府镇压了。2009年7月乌鲁木齐的反抗后也发生了同样的情况,当时的地区主席努尔-白克力(Nur Bekri)加大了对加强宗教管理的呼吁,”[发挥]爱国宗教人士在维护民族团结中的特殊作用。”148美国国会及行政当局中国委员会(CECC),《美国国会及行政当局中国委员会2007年年度报告》,2007年10月10日,http://www.cecc.gov/pages/annualRpt/annualRpt07/CECCannRpt2007.pdf 地区政府更公开地表示,他们打算利用维吾尔神职人员来促进地区稳定。

抵抗

在这一时期,维吾尔人一直想方设法将伊斯兰教作为其身份的一个基本特征,尽管政府的态度越来越强硬。同时,正如乔安妮·史密斯·芬利所指出的,”维吾尔人发现自己越来越面临着一个两极的世界,他们要么反抗但面临边缘化,要么迁就以求继续生存。149史密斯·芬利(Smith Finley),象征性抵抗的艺术,第413页。 ” 这种情绪也可用于描述维吾尔宗教领袖所处的处境。鉴于维吾尔神职人员在社会中的地位和影响力,从民国时期到文化大革命时期,再到今天,他们往往首当其冲

受到政府决策的影响。维吾尔神职人员的遭遇体现了国家一直是利用其国家力量来收编、剥削和消除的政策。

一些维吾尔人选择低调行事,遵守国家对宗教活动的规定,而另一些人则采取了相反的做法,寻求私人地下课堂作为一种反抗手段。2004年,一名维吾尔高中生在乔安妮·史密斯·芬利的采访中讲述了这种反抗:

他蔑视政府限制新疆宗教活动的企图,宣称这种努力注定会失败……并确认了清真寺在维吾尔人公共生活中的新中心地位,坚决反对国家可以控制伊斯兰教的说法。”清真寺是一个公共场所,对吗?他们无法把清真寺拆掉[……]他们可能试图控制宗教,但他们不可能做到,即使有他们的[国家培训的]阿訇也不行……说到底,阿訇仍然是维吾尔人。”150史密斯·芬利(Smith Finley),象征性抵抗的艺术,第262页。

针对当地的采访和报道都表明,中共针对宗教的许多政策在某些方面产生了反作用力。我们采访过的几位伊玛目都赞同这一点,特别是中共对宗教的限制越多,他们对这些信仰的坚持就越坚定。一位伊玛目甚至说,”人们意识到,唯一能拯救我们的是宗教”。151维吾尔人权项目对穆罕默德(Muhammad)的采访,2020 年 11 月。

对国家压制的强烈反应也改变了伊斯兰教教学和实践方式。与我们交谈的几位伊玛目都提到了他们为逃避审查或惩罚而改变做法的方式。在中国当局开始逐字逐句撰写布道词之前,一位伊玛目告诉我们,他开始在布道时使用暗语,以继续直接向会众讲话。虽然当局审问信徒,以确保布道与政府说辞一致,但他认为他与会众有一种默契,会众理解他话语背后的真正意图。他告诉我们说:

为了[在这种条件下]实践我们的宗教,会众和伊玛目之间存在着一种纽带联系。我使用了巧妙的语言,几乎是以一种隐蔽的方式,使我的布道没有公开反对政府,但同时又能被教众理解。152维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020 年 11 月。

在中国当局开始逐字逐句地为伊玛目撰写布道词之前,一位伊玛目告诉我们,他开始在布道时使用暗语,以继续直接向会众讲话。

同一位伊玛目说,他在布道时告诉会众,”教育”是非常重要的,”我们在家里和其它任何地方都要好好教育我们的孩子…我们应该给他们一个良好的教育,一个诚实的教育,一个正确的教育”。他告诉我们,他的会众知道,他真正的意思是,他们应该继续优先考虑孩子的宗教教育。

还有其他一些场合,如结婚(nikah)仪式,为非官方的伊玛目提供了布道的空间。正如雷切尔·哈里斯(Rachel Harris)和热伊拉.达乌提(Rahile Dawut)所观察到的,”到2005年左右,伊玛目在婚礼上的布道已经成为在维吾尔社会中传播新宗教思想的一个重要场合。” 正如雷切尔·哈里斯和热伊拉.达乌提指出,这主要发生在南部城镇,”一大群的年轻人会挤进婚礼现场,聆听关于日常祈祷和虔诚生活方式重要性的长篇布道153Rachel Harris和Rahile Dawut,“聆听维吾尔族婚礼视频:虔诚、传统和自我塑造”,《中国伊斯兰教民族志》,编辑: Harris Ha和Jaschok(檀香山:夏威夷大学出版社,2020 年),第141页。。” 中国政府也发现了这一点,并迅速禁止了这种做法。在我们的数据集中,发现至少有几位伊玛目因主持婚礼或在其它仪式上”非法布道”而被拘留。

对一些伊玛目来说,他们的教学在2013年后发生了巨大的变化,当时的限制和控制几乎让人无法忍受,部分原因是政府加强了监视和监控。

还有其他研究试图了解维吾尔人伊斯兰教的变化动态,如正如雷切尔·哈里斯和艾孜孜.艾萨(Aziz Isa)认为,在9.11事件发生后,对宗教的限制措施加强了,但社交媒体为宗教教学和表达提供了新的私人空间154Rachel Harris 和 Aziz Isa,“通过智能手机传播伊斯兰教:在微信上阅读维吾尔伊斯兰复兴”,中亚调查第39期: 1(2019),第61-80页。。在另一项关于国家政策对乌鲁木齐市郊区维吾尔人自我表现影响的研究中,达伦·拜勒(Darren Byler)指出了国家政策和不断扩大的通信技术的双重影响:

这种对伊斯兰教新形式的推动既是国家压迫的结果,也是国家发展新的通信网络所促成的。智能手机、3G网络、SD卡上的Mp3录音以及新丝绸之路高速公路都是促进维吾尔人宗教复兴的部分原因。因此,在这种以移民实现殖民的模式中,社会生活的不稳定性构建并形成了他们所能理解的方式,并共同构建了伊斯兰的道德框架。155达伦·拜勒(Darren Byler),“精神破灭: 对维吾尔人的剥夺、文化工作和中国全球城市的恐怖资本主义”,博士论文,华盛顿大学,2018 年,第243 页。

拜勒还指出,鉴于”星期五”清真寺的严格审查,许多维吾尔人会在清真寺外聚会,讨论伊斯兰教义和祈祷,而且”大多数虔诚的教义是在清真寺周围而不是在清真寺里面分享的。”156拜勒(Byler),“精神破灭”,第266 页。

到了2000年代末和2010年代,许多这样的限制都在很大程度上压制了公开和私人宗教教学。然而,维吾尔人中仍然存在着一丝抵抗。与我们交谈过的伊玛目告诉我们,虽然2009年7月后限制措施明显加强,但他们仍然试图以更隐蔽的方式,在私人住宅、汽车或其它地方教授宗教学生。不过,对一些伊玛目来说,他们的教学在2013年后发生了巨大变化,当时的限制和控制几乎让人无法忍受,部分原因是政府加强了监视和监控。梅图尔逊(Mettursun)告诉我们:

2010年后,特别是2013年后,教授宗教几乎是不可能了。以前我们会去朋友家,甚至在车里教,每次都选择不同地方。但后来到处都有了摄像头。有一次,当局打电话给我,说他们正在用他们为我准备的”特殊”摄像机24小时监视我的一举一动。157维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020 年 11 月。

梅托赫提回忆起2014年在和田市的一次特别屈辱的经历,他和其他几百名伊玛目被迫穿着运动服在广场上跳舞。

维吾尔人权项目在2012年采访了一位来自哈密的前伊玛目,他在2003年至2008年担任当地伊玛目期间,未经国家许可,在儿童家中单独教授8至10名儿童158维吾尔人权项目,《被玷污的神圣权利》,第43 页。。同年,另一位维吾尔人告诉维吾尔人权项目的研究人员,由于前几年国家监控的普遍性,维吾尔儿童的私人宗教课程在喀什几乎消失了。159维吾尔人权项目,《被玷污的神圣权利》,第42页。

我们采访的所有伊玛目都说,他们感到无能为力和无比焦虑,部分原因是由于不断受到监视。阿卜杜拉赫曼说:”到了2010年,我已经无法做任何伊玛目这个角色应当做的事情。我们不得不完全按照当局在清真寺里为我们规定的去做…伊玛目根本就发挥不了任何作用了。”160维吾尔人权项目对梅托赫提(Mettohti)的访谈,2020年11月。 梅托赫提回忆起2014年在和田市的一次特别屈辱的经历,他和其他几百名伊玛目被迫穿着运动服在广场上跳舞。据报道,2015年在喀什(以及其它地方)也发生了类似的强迫舞蹈表演,表明这种情况可能很普遍。161《论坛快报》,”压制宗教自由”;《中国伊斯兰之声》,“新疆乌市吐鲁番的伊玛目跳’小苹果’舞蹈”。

阿卜杜克尤姆在2012年被短暂拘留,随后被释放,但不久后被解除了官方职务。他告诉我们:”在我被解除职务后,对我的限制进一步加强了。我甚至不被允许乘坐私人汽车或公共汽车。在我作为伊玛目的职业生涯中,我曾经所做的一切都被不断地重新审查和调查。”162我们在第三节(Section III)中详细地探讨了以审查伊玛目过去的行为作为拘留理由的主题。 那时候,他决定逃离该地区,他指出任何与他有关的人都被拘留了,而且至少有三个前商业伙伴和家庭成员现已死亡:

甚至曾经开车送我上班的一个老板,后来也被捕了。我不认识他本人,他也不太认识我,他只是曾开车送我。但是因为我离开了这个国家,他也被送进了监狱… … 任何与我有关的人都被拘留了。163维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020年11月。

这种做法—即那些被指控“越线”的人的亲戚和朋友也被认定为”可疑分子”—通过2019年初泄露的“墨玉文件”在地方层面上也得到了证实。164维吾尔人权项目,”‘意识形态的转变'”。 该文件提供了整个墨玉县被拘留者的家庭、社会和宗教圈子的详细信息,很可能是为了追踪具有类似倾向的维吾尔人。

与我们交谈的几位伊玛目告诉我们,这种无助感越来越强烈,他们感到自己的生命受到了威胁。同样,在2016年,艾尔克-斯皮森斯(Elke Spiessens)采访了几位逃离中国的维吾尔人伊玛目,他观察到:

维吾尔神职人员和学生决定离开中国,主要是出于需要、绝望和沮丧…他们往往没有想到具体的目的地;他们只是想”出去”。165Spiessens,”维吾尔族莫拉的侨居生活”,第284页。

这些政策也开始将以前日常的信仰表达定义为”极端主义”,这对宗教人士产生了极大的影响。

梅图尔逊用类似的语言描述了他的逃亡决定,他说即使是他100岁的祖父,一个前伊玛目,由于他是一个有影响力的宗教领袖,也受到国家的严密监视。他还提到了有增无减的同化作用,并告诉我们:”我们只有一个选择:要么你成为中国人(汉化),要么你被抹去所有维吾尔身份。”166维吾尔人权项目对梅图尔逊的采访,2020年11月。

习近平与第二代民族政策

自习近平2012年当选为中共总书记以来,党的权威凌驾于国家之上,”党是领导一切的”167Nils Grünberg和Katja Drinhausen,”党领导一切:习近平新时代的中国治理变化”,2019年,https://merics.org/en/report/party-leads-everything这一口号就是例证。习近平的做法在一定程度上受到了胡联合等学者的启发,他们提倡所谓的”第二代民族政策”,导致中共基本放弃了为民族自治提供非常有限空间的策略。168James Leibold,“播种:习近平文化民族主义新时代的民族政策”,《中国简报》,2019 年 12 月 31 日,jamestown.org/program/planting-the-seed-ethnic-policy-in-xi-jinpings-new-era-of-cultural-nationalism 由于维吾尔人抵制民族融合政策,很多官员感到失望,并主张执行更严厉的民族政策。正如詹姆斯·莱博德(James Leibold)所描述的,”这些政策的共同点是注重减少’少数民族特权’,以此来确保融合,促进民族主义,并创造一个更加同质化的社会。”169James Leibold,”中国的第二代民族政策已经到来,《中国制造》杂志,2020年9月7日,https://madeinchinajournal.com/2020/09/07/chinas-second-generation-ethnic-policies-are-already-here/

因此,政府开始从优先考虑周边地区的发展转向扼杀异议。正如自由之家(Freedom House)所指出的,”在习近平治下,该地区的首要任务显然是’维护稳定’,这意味着即使是经济发展也是次要的。”170Sarah Cook, “为中国精神而战:习近平治下的宗教复兴、镇压和抵抗”,自由之家,2017年,https://freedomhouse.org/report/special-report/2017/battle-chinas-spirit 对维吾尔人的直接影响是很多”维护稳定”的政策迅速出台,对宗教和宗教表达进行更严格的控制和压制。这些政策也开始将以前日常的信仰表达定义为”极端主义”,这对宗教人士产生了极大的影响。

2014年5月,中国政府在东突厥斯坦发起了所谓的”打击暴力恐怖活动”,针对维吾尔人的监视和控制大幅增加。尽管数字监控在这一时期也急剧升级,但由于这场运动,长期存在的“关系监控”模式继续进一步渗透到维吾尔人的生活中,更加模糊了公共和私人生活之间已经模糊的界限。阿卜杜克尤姆告诉我们,这些对他和他家人私生活的侵扰导致他把许多宗教书籍埋在屋后的墓地里,因为他担心当局有一天会在突击检查中发现这些书籍。为了避免被警察发现,他甚至把几本宗教书籍扔进了附近的一条河流。171维吾尔人权项目对阿卜阿卜杜克尤姆的采访,2020 年 8 月。

社区监视,如报告朋友、家人和邻居的”可疑”行为成为常态,并伴随着另一种形式的当面情报工作。2017年12月,人权观察描述了“新疆当局如何通过‘成为家人’政策,动员100多万公务员在农村地区的家庭中生活一周。”172人权观察,“中国:政府官员在穆斯林地区闯入维吾尔人的家”,2018 年 5 月 13 日,https://www.hrw.org/news/2018/05/13/china-visiting-officials-occupy-homes-muslim-region 在这些”访问”中,干部们收集了关于维吾尔人政治忠诚度的信息,以及通过维吾尔人日常生活中的细节,来观察其是否仍坚持伊斯兰教信仰。173达伦·拜勒 (Darren Byler),“中国政府已命令 100 万人闯入维吾尔人的家,这就是他们认为自己在做的事情”,中参馆,2018 年 10 月 24 日,https://www.chinafile.com/reporting-opinion/postcard/million-citizens-occupy-uighur-homes-xinjiang 这种监视造成了人与人之间相互不信任的气氛,导致社区结构的瓦解。例如,一名前集中营被拘留者告诉人权观察:”有一个清真寺的伊玛目,当有人来清真寺要求做祈祷时,他为其做了祈祷,但有人举报了该伊玛目,于是他被拘留了。”174人权观察,“‘根除意识形态病毒’:中国镇压新疆穆斯林的运动”,2018 年 9 月,第 23页,https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs 后来,通过在清真寺门口安装有面部识别软件的摄像头来监控清真寺的所有情况,加强了科技监控的力度。175Pierre Hamdi,“视频展示了中国如何在维吾尔族清真寺安装面部识别扫描仪”,法国 24(France 24),2019 年 9 月 13 日,https://observers.france24.com/en/20190913-videos-show-how-china-has-installed-facial-recognition-scanners-uighur-mosques

从2015年开始,地区政府还加强了边境管制,一开始鼓励大家申请护照,一年后又没收了护照,说是为大家”保管”护照

176人权观察,“中国:在新疆任意收回护照”,2016 年 11 月 21 日,https://www.hrw.org/news/2016/11/21/china-passports-arbitrarily-recalled-xinjiang。。关于护照的规定为地方官员提供了在这几年中曾出国旅行或打算出国旅行的人的记录;其中许多人后来正是因为这个原因而被拘留在集中营里。我们为本报告收集的数据显示,在很多案件中,当局明确拘留了曾出国旅行或与国外家人联系的宗教人士,特别是曾去过26个”敏感”国家的宗教人士。“177人权观察,“根除意识形态病毒”,第15页。墨玉文件”还证实,有维吾尔人仅仅因为申请了护照而并没有离开中国而被拘留。178维吾尔人权项目,“‘意识形态转变’:来自和田墨玉的大规模拘留记录。”2016年发生了更大的转变,当年8月中央任命了强硬派陈全国为新疆维吾尔自治区党委书记。陈全国在李克强总理手下担任西藏自治区党委书记时崭露头角,他在那里监管了密集的监控基础设施网络的建设。陈全国在西藏的做法直接影响了他在东突厥斯坦的政策。179Adrian Zenz 和 James Leibold,“陈全国:北京在西藏和新疆安全化战略背后的强人”,中国简报第 17 期,12 (2017),https://jamestown.org/program/chen-quanguo-the-strongman-behind-beijings-securitization-strategy-in-tibet-and-xinjiang/ 2017年,新疆地区的内部安全支出,包括监控、安全人员和拘留营建设,达到84亿美元,是2012年的六倍180Chris Buckley 和 Paul Mozur,“中国如何利用高科技监视压制少数民族”,《纽约时报》,2019 年 5 月 22 日,https://www.nytimes.com/2019/05/22/world/asia/china-surveillance-xinjiang.html 根据泄露的文件,陈在2017年8月的一次视频会议上指出,”职业技能、教育培训和转型中心”将是实现习近平对新疆地区维稳目标的良好实践范例。他后来在2017年10月告诉新疆地区官员:”反恐和维稳的斗争是一场持久战,也是一场攻坚战。”

181Austin Ramzy 和 Chris Buckley,“‘毫无怜悯’:泄露的文件揭露中国如何组织大规模拘留穆斯林”,2019 年 11 月 16 日,https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html陈全国不仅按照习近平新的民族政策开辟了一条新的道路,而且还继续执行在他上任之前已经形成的法规。詹姆斯-米尔沃德指出:

虽然自2014年或更早以来的新法律法规的记录表明,陈的到来……不是唯一催化剂……并不是2017年开始的高度压制政策的唯一催化剂,但他推行和实施了强硬法律和监管背景下的具体政策。182James Millward 和 Dahila Peterson,“中国在新疆的压迫制度:如何发展以及如何遏制它”,布鲁金斯学会,2020 年 9 月,https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/FP_20200914_china_oppression_xinjiang_millward_peterson.pdf

米尔沃德提到的法律和监管背景包括2015年的《反恐怖主义法》,以及2017年的《地区实施办法》。183《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国反恐怖主义办法》,中共新疆委员会第十二届常委会通过,自2016年8月1日起生效: https://www.chinalawtranslate.com/en/xinjiang-implementing-measures-for-the-p-r-c-counter-terrorism-law/ 这两部法律除了将基本的宗教表达等同于极端主义和恐怖主义外,184见十位联合国特别报告员和两个联合国工作组于 2019 年11月1日致中国的联合其他信函,其中指出“反恐法和实施办法第 7 条表明,‘极端主义是意识形态基础。打击恐怖主义,防范和惩治极端主义活动是打击恐怖主义根源的重要战略。”这种表述可能将“恐怖主义”和与宗教信仰和实践相关的“极端主义”混为一谈,从而为惩罚和平表达藏族或维吾尔族身份或宗教身份的表现、非暴力异议行为或对民族或宗教的批评提供了空间。这是与《世界人权宣言》第 2、18 和 19 条相反的宗教政策”,https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/OL_CHN_18_2019.pdf 都声称”极端主义是恐怖主义的意识形态基础”,政府应”坚决反对一切形式的利用扭曲的宗教教义或其他手段煽动仇恨或歧视,鼓吹暴力和其它极端主义的行为”。对”极端主义”、”恐怖主义 “和”扭曲的宗教教义”的模糊定义为警察提供了很大的权力,特别是逮捕维吾尔宗教人士。继这些法律之后,2017年3月又出台了《去极端化条例》,禁止与民族、宗教和政治表达有关的很多活动。185人权观察,“根除意识形态病毒”,第23 页。 该条例第48条直接针对伊玛目,其中规定:

宗教人士应向信徒宣传相互宽容、和睦相处、团结友爱的理念;将爱国主义、和平、团结、节制、宽容、善行等教义贯穿于宗教教义和解释之中;明确拒绝极端化,引导信徒树立正确的信仰和认知,抵制极端化的渗透。186新疆维吾尔自治区去极端化条例,2017年3月29日通过,2017年4月1日生效,www.xjpcsc.gov.cn/article/225/lfgz.html。

新疆地区政府还在2014年12月公布了一份”宗教极端主义的75个行为指标”清单,其中包括一些暴力行为的例子,但还包括许多与暴力完全无关的普通活动。这些行为包括”在家里储存大量食物”,”吸烟和喝酒但突然戒掉”,或”无故购买或储存哑铃……拳击手套等器材,以及地图、指南针、望远镜、绳索和帐篷等”。187南昌市公安局,“宗教极端主义的75种行为表现”,2015年9月8日,http://news.sina.com.cn/c/2014-12-24/093231321497.shtml

与此同时,习近平以更宽泛的方式对待宗教,并表示他打算让中共全面改革宗教事务的管理,将中国的所有宗教”中国化”。在2015年5月的中央统战工作会议上,习近平说:”要积极引导宗教与社会主义社会相适应,必须坚持中国化方向。”在2016年4月的全国宗教工作会议上,他又重复了这句话。188共产党员网,《坚持我国宗教中国化方向》,未注明日期,http://www.12371.cn/2019/07/17/ARTI1563356798241707.shtml 这一指示最终导致了2017年9月对宗教事务管理条例的进一步修订,明确禁止在正规学校进行宗教教学,将宗教活动的范围缩小到仅限于国家批准的场所,并将其他地方的宗教活动实际定为犯罪。修正案还明确规定,未经当局明确批准的人”不得从事[宗教]活动”。189《中华人民共和国国务院令》【宗教事务条例】第36条第3款,2004年11月30日通过,2017年6月14日修订,2018年2月1日起施行,http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm

这些大规模的拘留体现了政府安全化战略中意识形态方面的具体实施,与高科技警察部队的大规模建设同步进行。

特别是对维吾尔人来说,修正案导致中共当局对伊玛目及其教众的生活进行更直接的干预。例如,”四进”政策规定,每座清真寺必须悬挂一面中国国旗、有关中国宗教法律的信息、宣传中国”社会主义核心价值观”的材料,以及有关中国”优秀传统文化”的文件。190经济学人,“中国对伊斯兰教的镇压正蔓延到新疆以外”,2019 年 9 月 28 日,https://www.economist.com/china/2019/09/26/chinas-repression-of-islam-is-spreading-beyond-xinjiang

在对待维吾尔人(以及更广泛的突厥族人)方面的一些重大变化,再次反映了从宽容到无情镇压的急剧转变,其残酷程度甚至可以与文化大革命相提并论。从2016年开始,政府以”再教育”的名义任意拘留维吾尔人和其他突厥人,191维吾尔人权项目,“对维吾尔人的大规模拘留”:“我们希望作为人类受到尊重,这难道问的太多了吗?’”2018 年 8 月,https://docs.uhrp.org/pdf/MassDetention_of_Uyghurs.pdf。另见人权观察,“消灭意识形态病毒”。 这些变化尤为明显。早期小范围的拘留可以追溯到2014年,当时地区当局开始实施打击该地区所谓”极端主义”案件或指标的政策。该运动的一个特定目标是那些受”宗教极端主义思想”影响的人,192陈芳,(2015),《独家重磅:新疆去极端化调查》,凤凰网2015年,2020年12月19日访问http://news.ifeng.com/mainland/special/xjqjdh/这一点与第三部分(第12-25页)中讨论的数据集证据相一致。这些大规模的拘留体现了政府安全化战略中意识形态方面的具体实施,与高科技警察部队的大规模建设同步进行。

在这一新建的集中营系统中,任意拘留虽然看似反复无常,其实是针对该地区人口中的某部分人群。泄露的政府电子表格“墨玉文件”提供了集中营拘留的快照,其中有表明,最常见的拘留理由包括违反出生政策,”不安全的80后、90后或00后人员”,193人权观察获得的一份文件显示,地方政府可能认为 1980 年以后出生的人可疑。参见“中国:大数据计划针对新疆穆斯林”,2020 年 12 月 9 日,https://www.hrw.org/news/2020/12/09/china-big-data-program-targets-xinjiangs-muslims# 曾出国旅行,特别是与宗教活动有关的理由。194其中一些类别包括戴面纱(或其妻子戴面纱)、留胡须、“宗教极端主义思想感染”和持有非法媒体软件——可能带有宗教内容。参见维吾尔人权项目,“‘意识形态转变’:和田墨玉县的大规模拘留记录。” 人权观察分析的另一份泄露文件“阿克苏名单”(The Aksu List),其中包括2018年底阿克苏县2,000名被拘留者的信息,也发现同样的结论。该文件显示,区域监控系统—综合联合行动/一体化平台(IJOP)会将从事一长串宗教行为的个人标记为”可疑分子”,如未经国家许可学习、背诵或教授古兰经,以及其他宗教表达的行为。195人权观察,“中国:大数据计划针对新疆穆斯林”。

除了对伊玛目施加压力外,中国政府还开展了一场系统性的运动,包括改建或完全摧毁清真寺、圣祠和公墓等宗教和文化场所。

根据上述数据集,维吾尔人和其他突厥族宗教领袖在这些拘留中首当其冲,他们因目前或过去曾担任伊玛目而被“一网打尽”。我们的数据集还表明,在同一时期,除了被关押在集中营外,宗教人士还被监禁或被判处长期监禁,而中国政府的数据本身显示,随着集中营系统规模的激增,该地区的监狱判决也急剧增加。196克里斯·巴克利 (Chris Buckley),“中国的监狱在大量逮捕穆斯林之后激增。”

除了对伊玛目施加直接压力外,中国政府还开展了一场系统性的运动,包括改建或完全摧毁清真寺、圣祠和公墓等宗教和文化场所。这场运动大约从2016年开始,政府以安全问题为借口开展这场运动。2020年9月,澳大利亚战略政策研究所(ASPI)分析了公开的卫星图像,显示:

由于中国政府的政策,主要从2017年以来,东突厥斯坦大约有16,000座清真寺(占总数的65%)被摧毁或破坏。估计有8,500座被直接拆除,而在大多数情况下,这些被夷为平地的清真寺土地仍然空置。197澳大利亚战略政策研究所,“文化消灭:追踪新疆维吾尔和伊斯兰空间的破坏。”

这是对宗教自由的一记重拳:首先,依据法律将宗教活动限制在清真寺内;然后,摧毁合法宗教活动场所——清真寺。

澳大利亚战略政策研究所还发现,东突厥斯坦还有30%的重要伊斯兰圣地,如圣祠、公墓和朝圣路线被拆除,主要自2017年以来,另有28%的圣地被破坏或改建。这些发现与维吾尔人权项目198维吾尔人权项目,“摧毁信仰”。以及《卫报》和贝灵猫(Bellingcat)的报道一致,他们都发现了宗教场所被广泛破坏的证据。199Lily Kuo,“揭露:中国摧毁新疆清真寺计划的新证据”,卫报,2019 年 5 月 6 日,https://www.theguardian.com/world/2019/may/07/revealed-new-evidence-of-chinas-mission-to-raze-the-mosques-of-xinjiang

因此,即使伊玛目没有被逮捕或被迫离开他们的清真寺,他们的礼拜场所也已被实际摧毁,这也意味着他们没有地方传教或祈祷。这是对宗教自由的一记重拳:首先,依据法律将宗教活动限制在清真寺内;然后,摧毁唯一合法宗教活动场所——清真寺。如果目的不是完全消灭伊斯兰教,政府的最终目的是什么?这些伊玛目有可能将他们的教学转入地下,但正如上文所述,中国政府已经明确表示,它认定清真寺以外的所有宗教活动都是非法的,并对伊玛目(和其他人)进行了严格监控,因此该地区可能已经没有”地下”教学。

虽然一些官方认可的伊玛目今天可以在东突厥斯坦以国家规定的方式进行宗教活动,但越来越多的宗教限制导致他们没有任何空间在其教义或日常生活中行使真正的自主权。在2017年和2018年一大批宗教人士被大规模任意拘留和判刑后,许多宗教人士已经不愿做任何可能让地方官员不悦的事情,因为地方官员随时会向当局汇报伊玛目的情况。面对前所未有的公共和私人监视和控制,许多伊玛目也可能感到被困在一个必须完全服从的系统中。今天,世界各地的许多维吾尔人发现,很难想象伊斯兰教在未来几年内如何作为数百万维吾尔人和东突厥斯坦其他突厥人的宗教实践和文化标识而存在。

伊斯兰教的暗淡前景

中国政府在东突厥斯坦的压制和镇压并不是刚刚开始。我们今天看到的对宗教人士的打压,只是宽容—压制循环中的最新一轮。自习近平2013年掌权以来,在以”扶贫”和”发展”为幌子试图同化维吾尔人的努力受挫和半途而废之后,中共一直在努力恢复文革时期的政策。政府吹捧为解决”动荡”地区的发展问题,其实只是某些人(特别是汉族人)的发展,毫无疑问,随着政府压制得越来越强烈,维吾尔人的不满也随着时间推移更加强烈。

与我们交谈的一些伊玛目觉察到了文化大革命和现在的恐怖程度之间的差异,并对伊斯兰教的命运或维吾尔族身份的延续性感到很不乐观。

党国曾试图在文化大革命期间消灭维吾尔人的宗教信仰,但最终失败了。虽然许多旧的策略,如拘留、烧书和破坏宗教场所,与我们今天看到的情况一样,但像大规模拘留、监禁和洗脑等政策的针对性和持续性质,以前从未有过像目前我们看到的规模。官员们也从未通过无处不在的监控掌握过如此大量的人口数据。

与我们交谈的一些伊玛目觉也察到了文化大革命和现在的恐怖程度相差无几,并对伊斯兰教的命运或维吾尔人身份的延续性感到很不乐观。当我们问阿卜杜克尤姆是否应将他的一些宗教书籍埋起来,而不是扔到河里,这样有一天可能找回来时,他告诉我们,当地政府已经用推土机推平了埋有其它书籍的墓地,这是当地社区的重要宗教场所,也是他祖父母的最后安息地200维吾尔人权项目对阿卜杜克尤姆(Abduqeyyum)的采访,2020 年 8 月。。 其中一些伊斯兰书籍的出版商说,”我们现在面临的迫害比[文化大革命]还要严重”。201Emily Feng,“中国对穆斯林学者和作家的限制越来越严格”,NPR,2020 年 11 月 21 日,https://www.npr.org/2020/11/21/932169863/china-targets-muslim-scholars-and-writers-with-increasingly-harsh-restrictions 阿卜杜拉赫曼告诉我们,”这就是为什么伊玛目或像我这样能够逃离的人……逃离了。那些无法逃离的人被关进集中营,或被关进监狱。他们都被带走了。” 他明白,通过这些政策,政府在向他们发出一个信号:”要么你成为中国人,要么表现得像中国人,要么你就得被抹掉维吾尔人身份。”202维吾尔人权项目对阿卜杜拉赫曼(Abdurahman)的采访,2020 年 8 月。

随着时间的推移,中国政府官员似乎低估了维吾尔人口中的宗教情绪是多么根深蒂固。这并不是说维吾尔人总体上是一个特别虔诚的民族,而是说伊斯兰教与维吾尔人身份的许多表达方式交织在一起,要完全将二者分开是非常困难的,甚至是不可能的。在几十年的中共统治中,维吾尔人一直在抵制自上而下以改变他们身份特征的压力和命令。

我们今天看到的政策,以及它们对全球维吾尔人的影响,无疑将大大改变这种身份的外在表现,但将来可能会出现什么样的抵抗形式,还有待观察。

乔安妮·史密斯·芬利(Joanne Smith Finley)认为,2000年代维吾尔人中的伊斯兰教复兴主要是国家在为维吾尔人提供经济发展机会政策失败的结果203史密斯芬利(Smith Finley),象征性抵抗的艺术,第266页。。经济和文化的边缘化导致许多维吾尔人寻求其它认同方式,而伊斯兰教提供了这种认同。政府的限制促使许多维吾尔人更加紧紧抓住他们与中国人不同的身份特征。

艾尔克-斯皮森斯(Elke Spiessens)指出,国外也出现了抵抗,”即使在非活动人士的维吾尔人中,我也遇到了无处不在的担忧,那就是记住(如果不是保存)自己的维吾尔人身份,并将维吾尔历史和语言知识传给孩子,其中许多人从未踏上过维吾尔家园。”204Spiessens,“维吾尔莫拉的侨居生活”,第291页。 我们今天看到的政策,以及它们对全球维吾尔人的影响,无疑将大大改变这种身份的外在表现,但将来可能会出现什么样的抵抗形式,还有待观察。

中国政府对伊斯兰教和维吾尔人身份之间的交织并不太了解,这就出现了一个问题:他们是否有能力控制或完全消灭伊斯兰教。与我们交谈的许多伊玛目告诉我们,中国当局要么不关心宗教的作用,要么根本就不了解宗教。鉴于该地区大多数高级官员是汉族而非维吾尔人,这种对维吾尔人身份的无知在整个地区政府中普遍存在。

蒂莫西·格罗斯(Timothy Grose)和詹姆斯·莱博德(James Leibold)通过分析中国政府对某些类型的伊斯兰面纱的禁令,同时又提倡多帕、艾特莱斯式的裙子和辫子,来说明这种无知。他们认为,”这里的逻辑既自相矛盾,又有最终缺陷。首先,它认为是’现代’和’正常’的风格却被许多年轻维吾尔妇女认为是’传统’甚至是’老式’的,与当前的时尚脱节。” 205James Leibold 和 Timothy Grose,“新疆的伊斯兰面纱:定义维吾尔女性装饰的政治和社会斗争”,中国期刊第 76期(2020 年),第101页。 中国政府也常常在他们自己的政策和维吾尔人的反应之间判断失误。贾斯汀-鲁德尔森(Justin Rudelson)指出,中国领导人在其统治维吾尔人家园的整个历史中发现自己处于两难境地:

当他们压制伊斯兰教时,大多数维吾尔人感到被压迫并反对政府;当他们允许或鼓励伊斯兰教时,维吾尔人对政府满意度虽较高,但加强的伊斯兰教实践使维吾尔人感到与中国社会更加分离和冷漠。206贾斯汀·鲁德尔森(Justin Rudelson),绿洲身份,第48页。

中国政府如此不了解它所镇压的人民,这无疑使镇压对象更加痛苦。

长期以来,党国一直声称其追求真正的、公平的发展,并为维吾尔人和其他突厥族及非汉族人民提供文化表达空间,尽管有大量证据表明事实并非如此。习近平选择了一条与他之前的领导人不同的道路。如果中国政府将维吾尔人进一步同化到中国社会的唯一工具是一把锤子,那么伊玛目、知识分子和维吾尔社会中其他有影响力的声音对他们来说则像钉子,会被继续打压。

如果中国政府将维吾尔人进一步同化到中国社会的唯一工具是一把锤子,那么伊玛目、知识分子和维吾尔社会中其他有影响力的声音对他们来说则像钉子,会被继续打压。

VII. 建议

对中国政府的建议

- 关闭集中营系统,释放被拘留者,包括所有伊玛目和宗教人士。

- 停止对所有维吾尔人和突厥裔伊玛目和宗教人士的骚扰和任意拘留。释放所有被任意判刑的维吾尔人和突厥裔宗教人士,并向公众提供有关他们案件的信息。

- 立即允许独立调查委员会介入,并提供有关逮捕、拘留和监禁在”职业”中心或”再教育”中心的详细记录,以及那些因”工作安置”而被重新安置的人和被软禁的人。

- 立即停止破坏所有对维吾尔人有文化和宗教价值的场所,包括清真寺、圣祠、墓地,并允许与维吾尔人协商立即重建;以及

- 根据联合国《儿童权利公约》,取消对维吾尔儿童信奉宗教的限制,并扩大儿童在各种场合向家庭成员和宗教领袖学习宗教的空间。

对联合国的建议

- 会员国应在联合国人权理事会召开特别会议,任命一个调查委员会,调查发生在维吾尔地区的侵犯人权案件,并制定战略来结束这些侵权行为。

- 联合国人权事务高级专员应立即利用其独立的监测和报告任务,调查和收集有关东突厥斯坦当前局势的信息,并向人权理事会报告其调查结果。

- 联合国宗教或信仰自由问题特别报告员应致函中国政府,敦促释放被任意拘留的维吾尔人和突厥裔宗教人士,并敦促根据国际标准尊重东突厥斯坦的宗教自由。

- 强迫失踪问题工作组和任意拘留问题工作组应致函中国政府,要求提供本报告中提到的伊玛目和其他宗教领袖案件的详细信息;以及

- 联合国应采取更多跨机构的多边行动,要求对中国的宗教迫害进行问责。

对各国政府的建议

- 公开和私下敦促中国政府,利用一切可能的机会,结束大规模的任意拘禁运动,并释放所有未经正当程序被拘留或监禁的人。

- 任命一位对中国很了解的宗教自由大使,以应对中国各地的宗教迫害。

- 立即向居住在该国的维吾尔人成员提供支持,包括提供庇护或相关法律文件,因为他们直接或间接受到中国政府的威胁、骚扰或恐吓。

- 与各国政府合作,建立、加强和动员国际联盟,以阻止进一步侵犯维吾尔人和其他突厥人的权利;以及

- 通过双边和多边外交努力,履行关于防止暴行和种族灭绝的承诺,并对中国境内的维吾尔人和其他突厥人的待遇进行独立调查并作出适当的法律裁定。

对穆斯林人口占多数的政府的建议

- 在与中国政府的双边对话中,实质性地提出维吾尔人和其他突厥裔、穆斯林占多数的民族的宗教自由问题,并敦促中国政府立即采取措施,扭转针对伊斯兰教的镇压政策。

- 公开和私下敦促中国政府停止破坏清真寺和圣地,并允许清真寺重新开放。

- – 敦促中国政府允许政府代表团不受限制地进入东突厥斯坦;以及

- 组织包括维吾尔人在内的公开听证会,帮助国内民众更好地了解东突厥斯坦的情况。

- 对民间社会的建议

- 支持并扩大海外维吾尔人社区的声音,特别是那些在东突厥斯坦失踪或无法与亲友联系的人。

- 继续大声疾呼,反对在东突厥斯坦和国外维吾尔人受到的待遇。

- 密切关注东突厥斯坦当地人权状况的发展,并调整和应对新的发展和趋势;以及

- 支持并与国外维吾尔人权利活动家和组织合作,强调被拘留宗教人士的困境,特别是通过宗教自由和信仰组织。

即将发生的事件

「新疆公安档案」究竟揭示了什么:这一年来对海外维吾尔人的影响

加入维吾尔人权项目的线上活动,讨论「新疆公安档案」的揭露以及这一年来对海外维吾尔人的影响。这些档案与其中展示的证据,将中国政府对不论老幼的无辜维吾尔人执行的任意拘留行动展现给世人所见。