未來的中共宣傳與「沒人敢提及死者」

2025年01月14日

由維吾爾人權項目(UHRP)資深研究員 本.卡杜斯(Ben Carrdus)所撰寫的維吾爾人權項目觀點洞見專欄

在中國現代史上,中國共產黨是如何彌合官方宣傳與現實之間的巨大鴻溝的?又,根據歷史上關於暴行與宣傳洗白的先例,我們能對未來圍繞在東突厥斯坦的宣傳看到什麼樣的預兆呢?

本文並不是要對中共在其歷史上所犯下的暴行進行比較。相反,這是試圖根據中共過去如何粉飾其給中國造成的災難,來推測中共對維吾爾地區的宣傳將如何發展。

目前,中共仍在繼續對外宣傳有如童話般的東突厥斯坦。除了大量的國內媒體和海外贊助的內容之外,中共的宣傳訊息還出現在巡迴展覽、各式國際「會議」、精心策劃的帶領媒體和外交人員前往當地的旅行團,以及邀請人們加入前往當地的「探訪真相」旅遊節目中。

儘管中共中宣部1中宣部(Department of Propaganda)是中國共產黨內部的實體,而非政府機構;然而,它是在國務院或內閣內設立的,與政府各部會處於同等地位。在中共翻譯的資料中,「宣傳部」更習慣被英譯為「Department of Publicity」(推廣部),這反映出他們意識到在英語和其他語言中的「宣傳」(Propaganda)一詞大多是貶義的。國務院新聞辦公室是北京對外聯絡的正式媒體機構,也只是中宣部的另一個名稱。看似已經盡了最大的努力,但全世界對東突厥斯坦暴行的認識,確定了中共在該地區留下的歷史定位——即使我們只看過去10年,更不用說是過去的75年——也會是如同天安門大屠殺一般成為令人難忘且無法磨滅的汙點。

若要對壓迫的程度進行衡量,其中一個基本指標是,維吾爾人(僅佔中國全國人口的1%)卻佔中國全部監獄囚犯總數的60%。在中國被監禁的記者中,有一半是維吾爾人。在所有囚犯中,維吾爾人在獄中的死亡率最高。強制計劃生育政策導致維吾爾人出生數量急劇下降,甚至比柬埔寨和盧安達種族滅絕期間的出生率還要慘。也有證據表明,維吾爾地區的強迫勞動計畫正在擴展。表達信仰和文化認同均被定為犯罪。但中共黨卻要讓世人們相信維吾爾人是「世界上最快樂的穆斯林」。

將歷史作為宣傳

黨所撰寫的歷史即是黨在日常進行宣傳的精髓。有句著名的諺語說,新聞報道是歷史的第一份草稿。相反,在中國,「新聞業」——通訊和宣傳——都得由隸屬於黨的歷史學家和理論家校對和決定的。

自中國共產黨建黨一百多年來,控制中國歷史的講述和解讀方式一直是該黨宣稱和維護其合法性的最基本工具之一。根據黨自己的說法,黨對政治權力的壟斷是「歷史的必然」,因此也是黨與生俱來的不可剝奪的權利。中共把任何不同意中共歷史觀的行為都定性為「歷史虛無主義」,且這「就等於否定中共長期政治統治的合法性」。

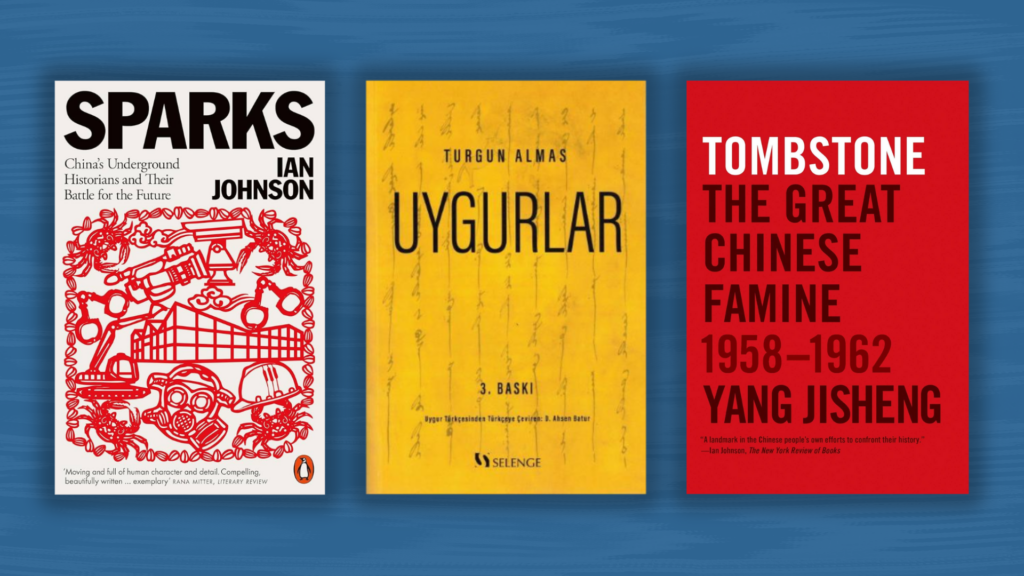

張彥(Ian Johnson)在其引人入勝的著作《星火:中國地下歷史學家與他們的未來之戰》(Sparks: China’s Underground Historians and their Battle for the Future)中寫道,這種操作手段的風險很高:「習近平把掌控歷史作為他的標誌性政策之一——因為他將不同的歷史敘事視為是一種本質性的生存威脅」。

獨立於官方敘事的維吾爾歷史是黨所不能容忍的:詩人兼歷史學家吐爾貢.阿力瑪斯(Turghun Almas)的《維吾爾人》(Uyghurlar)在其2010年發布後很快便被列為禁書。沙塔爾.沙吾提(Sattur Sawut)因引用了維吾爾地區過去的官方版本歷史而編寫的一本歷史書而被判處死刑緩期執行,他的三名同夥也被判處終身監禁。

黨的歷史路線堅持認為,自漢代(公元前206年~公元220年)以來,維吾爾地區便一直是「祖國」的一部分,維吾爾人以及維吾爾地區的所有族群都是「同一個大家庭」的成員。換句話說,維吾爾人、他們的土地和文化都只是中國大國的後代。用石榴來象徵該地區各族群人民的親密關係是個十分荒唐的比喻,還不如用來形容被關押在擁擠牢房裡的維吾爾人更合適。

中共當前的任務就是強迫維吾爾人進入這樣一種歷史敘事狀況,已符合並證實這種由黨官方宣傳所描繪的歷史,而這種宣傳在很大程度上助長了該地區的人權侵犯行為。

宣傳與中國大饑荒(西元1958至1962年)

中國大饑荒被廣泛認為是人類史上最嚴重的人為災難。充滿荒謬野心的農業政策被推行到了滑稽可笑的地步。黨鼓吹農作物的高產,卻故意對其政策導致的糧食生產破壞視而不見。即使人們在眾目睽睽之下被餓死,黨的重點仍然是慶祝自己的天才政策,並對任何膽敢對此敘事表示懷疑的人進行殘酷且嚴厲的譴責。

這場饑荒的估計死亡人數在260萬至5500萬人之間。其中最嚴謹的研究——前新華社記者楊繼繩所著的《墓碑——一九五八—一九六二年中國大饑荒紀實》(Tombstone: The Great Chinese Famine)——估計有3600萬人死亡,另由於出生率下降而有4000萬人「應出生而沒有出生」。

楊繼繩引述了當時新華社記者 Lu Baoguo 的敘述:「1959年下半,我從信陽坐長途公車到羅山以及固始(河南省)。透過車窗,我看到溝渠裡有一具又一具的屍體。在公車上,沒有人敢提及這些死者。」

60多年後,官方對這時期的記述將飢荒粉飾為「三年困難時期」。在撰寫本文時,使用「三年困難時期」一詞在「gov.cn」域名下進行Google搜索時,最上層的搜索結果是一篇由湖南省「中共岳陽市委黨史研究室」在2015年發布的文章,文中指出:「1959年、1960年、1961年連續三年自然災害,加上蘇聯翻臉逼債和左的思想干擾,國家進入困難時期,人民生活在艱難困苦之中。」2同一篇文章還引用了飢荒最嚴重時期當地的黨領導對湖南省農村人民面臨的「嚴峻形勢」的討論,這些領導們哀嘆道:「我們偉大領袖毛主席都90天沒有吃一片豬肉。」湖南是中國受災最嚴重的省份之一,該省有8%的人口飢荒餓死。安徽省的受災為全中國最嚴重,死亡率為18%。東突厥斯坦遭到飢荒的破壞較小;根據一些記載,來自中國的難民逃往東突厥斯坦的綠洲城鎮,因為那裡仍有糧食和乾果儲備。(Johnson, p. 68.)

這場大飢荒在中國的歷史教科書中「完全沒有被記載」;楊繼繩至今未獲準離開中國去領取其著作《墓碑》獲得的獎項,而該書甚至無法在中國出版。

繼續粉飾和篡改歷史記錄必然會成為中共未來對東突厥斯坦宣傳策略的基礎。考慮到中國大饑荒的背景,中共最接近承認維吾爾族被監禁的天文數字——每17 個成年人中就有1個被監禁——的情況,也將會是同樣輕描淡寫的不供認:「黨面對國內外嚴峻壓力,表現極為謹慎,導致一些地區對強化教育措施過於熱衷。」

然而,在當今大眾傳播和社交媒體為正在發生的種族滅絕提供大量證據的時代,刻意在每行宣傳中都避免提到死者的這種作法將不可避免地引起眾人關注。

宣傳與文化大革命(西元1966至1976年)

本文的讀者大多可能已經對文化大革命的歷史有大致的了解。對於那些不是這樣的人來說,最好的解釋就是這真的無法被解釋。就連中共也對此束手無策——「十年動亂」大概是它能想出的最好的東西了。

在宣傳方面,中共似乎與中國大多數民眾達成了一項嘗試性的交易,雙方都默認1966年中華人民共和國內爆發了政治狂熱,但這並不是中共政權所應該承擔的責任。相反,被追究罪責的大多是個人——激進的紅衛兵、四人幫,甚至在某種程度上還包括毛主席。文化大革命為數億人的社會帶來了劃時代的創傷,而東突厥斯坦和西藏所遭受的破壞甚至比中國其他地區還要嚴重,這些都是不容忽視的事實,但卻也難以對這起事件細細檢視。3文化大革命為東突厥斯坦帶來如此慘痛的破壞,以至於中共中央總書記胡耀邦——在毛澤東去世後被視為改革者——想要解散新疆兵團,因為維吾爾人指責兵團是中國屠殺和剝削維吾爾人的主要工具。1981年訪問拉薩時,他也向西藏人民道歉。

是的,黨也許承認文化大革命是一個「錯誤」,但它很快就會放下這個話題繼續前進。在負責編寫學校歷史教科書的委員會中撰稿寫作的教授Su Wei談到黨在文革中的角色時表示:「中國共產黨認識到了自己的錯誤,糾正了錯誤,並以另一種方式取得了成功,即是中國的改革開放。」討論結束。

如面臨疑問,這位教授聲稱,黨本身實際上也是一個受害者:「(文化大革命)給黨(列為首位)、國家和全體人民帶來了災難。」

這種在中共的懊惱和人們對歷史的共同認識之間達成的休戰協議在東突厥斯坦幾乎肯定不會奏效。中國人擁有可以心照不宣地對共產黨歷史上的錯誤統治不屑一顧的社會和思想空間,而這些空間對維吾爾人來說多是關閉的。黨和維吾爾人之間不存在任何「社會契約」。儘管中共可以容忍中國民眾的懷舊情緒,甚至鼓吹官方的迪士尼式文革旅遊,但卻無法容忍維吾爾人反思面對他們的創傷。

Su Wei教授最後表示,「要經過幾代人的冷靜,我們才能更加客觀地看待文革。」我們沒理由認為他不會對維吾爾人的困境得出同樣的結論。他沒有說需要多少代、誰需要保持冷靜,以及得出這個結論的理由。他明確地表示,中共打算繼續剝奪未來幾代人尋求正義的權利。

天安門大屠殺,1989年6月3至4日

中共宣傳部中央辦公室距離天安門廣場只有很短的一段坦克車程——僅僅半個城市街區——如果他們願意的話,在那裡的任何人都一定可以目睹到這場大屠殺。41989年的中共宣傳部部長是王忍之,他是一位研究共產主義思想和政策的職業學者。1992年,他被任命為黨主辦的智庫中國社會科學院黨委書記、副院長。

眾所周知,中共宣傳部擅長在網路空間發布反面言論和虛假訊息。然而,該部門的另一項主要職能是嚴格審查。每年天安門大屠殺週年紀念日前後,大量試圖討論或紀念事件的資料可能會從中國的網路空間被刪除。

網路上的貼文只要包含數百個關鍵字中的任何一個,就會被視為可疑。一些關鍵字是顯而易見的:例如「坦克人」甚至只是「坦克」。還有一些關鍵字則赤裸裸地體現了中共的緊張情緒:包含「蠟燭」一詞的貼文皆值得懷疑,因為一些死難者家屬會點燃蠟燭悼念受害者。還有一些關鍵字證明了人們的聰明才智和紀念大屠殺的決心:貼文中若包含毫無意義的「占占点」字就會被刪除,因為這幾個中文字的樣貌呈現出了坦克碾壓人的形象。

中共竟然願意派遣中國人民解放軍的軍事力量去對付手無寸鐵的中國公民,即便至今已過去35年,這一舉動所帶來的震撼仍在全國範圍內迴盪。儘管多年來,黨對其他事件的立場可能有所軟化——一些事件被黨史學家「重新評估」,也有一些曾經被詆毀的人死後獲得「平反」——但黨仍然拒絕容忍面對任何形式的公開對天安門大屠殺表示負責。

這種以大規模審查為代表的絕對主義立場在東突厥斯坦的日常生活中普遍存在,並且很可能在未來許多年裡仍將如此。警方的監視和審查程度如此之高,以至於維吾爾人的整個線上狀態和活動都會被例行記錄和分析,只為判斷其是否有可能達到中國對維吾爾人犯罪的極高標準。據報道,維吾爾人被禁止下載包括 TikTok 在內的各種流行社交媒體應用軟體,且可能因下載熱門的通訊軟體 WhatsApp 而被以「預犯罪」拘留。

中共的宣傳和審查制度的預期效果基本上已經實現:在東突厥斯坦境內再也聽不到任何未經批准的維吾爾聲音。

結論

中共在東突厥斯坦採用了——並且毫無疑問還將繼續採用——各種已嘗試和驗證過的宣傳策略。大躍進的教訓是如何讓歷史紀錄消失,文化大革命的教訓是如何轉移指責他人,而天安門大屠殺的教訓是如何徹底否認抵賴和善用鍵盤上的刪除鍵以控制網路言論。同樣的策略也體現在本文未涉及的其他暴行中:對西藏的滅絕、對法輪功的殘殺、以及中共對新冠疫情的不當處理等等。

一個民族的文化延續有賴於他們的記憶和經驗的有效性。面對中共竭力騷擾海外維吾爾人並壓制他們的言論,維護維吾爾身分完整性的挑戰對海外維吾爾人來說越來越艱鉅。海外維吾爾社群和他們的支持者都很清楚這項使命,他們也始終歡迎任何支援以加強他們對北京龐大宣傳機器的抵抗。

宣傳既不是一門科學,也不是一門藝術,一個多世紀以來,中國的宣傳並沒有真正的創新。數位媒體和大眾傳播的典範轉移並沒有改變宣傳的基本衝動:為了支持別有用心的動機而主導或摧毀歷史敘事。正如毛主席所說:「古為今用」。但邱吉爾也許可以更簡潔地說出來:「歷史將會善待我,因為我將成為書寫歷史的勝者。」(History will be kind to me, for I intend to write it)